40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

転校しても安心できなかった子どもの心に寄り添うために

「この学校ならきっと大丈夫」

そう信じて入学した中高一貫校。でも、成績不振や提出物の遅れから徐々に通えなくなり、地元中学に転校。

ところが、転校先でもうまく馴染めず、修学旅行での人間関係トラブルをきっかけに、完全な不登校へ――。

これは今、全国のご家庭で実際に起きていることです。

「転校すれば何とかなる」「環境が合わなかっただけ」と思っていたのに、状況は悪化する一方。

母親との関係だけが細くつながっている中で、子どもはどんどん自分の殻に閉じこもっていきます。

私たち一般社団法人 不登校・引きこもり予防協会では、そうしたご家庭に向けて、40年以上・1万人以上の支援実績から生まれた「5段階ステージ判定」と「7つの支援ステップ」を活用した再スタートのサポートを行っています。

このブログでは、実際の相談背景をもとに、

・なぜ中高一貫校から地元中に転校しても不登校になるのか?

・今、親がとるべき行動とは?

・見逃してはいけない“初期のサイン”とは?

を、事例とともにわかりやすく解説していきます。

加えて成功事例が満載のリンク集を参考にしていただきたいと思います。当会のミッションに共感し、真剣にお子さんの不登校や引きこもりを解決したい方、ぜひ私たちと一緒に取り組みましょう。一緒にお子さんの未来を輝ける人生に切り開いていきましょう!時間は待ってくれません。不安を感じたその時が、解決への第一歩を踏み出すチャンスです。私たちと一緒にお子さんの未来を守りましょう!

中学受験を経て入った中高一貫校。多くの親御さんにとっては「安心できる環境」「これで将来は大丈夫」という安心材料だったはずです。

ところが、本人にとってはどうだったでしょうか。

入学直後は頑張っていたものの、クラス内の競争や先取り授業のスピード、内申点への不安、先生との距離感…。

気づけば、「ついていけない自分」を責める日々が続いていたのです。

特に「提出物の遅れ」「成績の低下」が続くと、

「どうせ頑張っても無理」

「怒られるだけだから、やらない方がマシ」

という思考に陥り、自信を失っていきます。

これは“サボっている”のではありません。

“努力しても報われなかった経験”の積み重ねが、子どもを止めてしまったのです。

中高一貫校での不適応を経て、地元の中学校に転校するご家庭も多くあります。

「これで仕切り直せる」と思うのは当然ですが、現実はそんなに簡単ではありません。

新しいクラスでは、すでにグループができあがっています。

周囲の子どもたちから「なんで転校してきたの?」と無邪気に聞かれたその瞬間、子どもは自分の過去を言葉にできず、再び“壁”を感じてしまいます。

また、授業の進度や学習環境の違いに戸惑い、学習面でも劣等感を抱きやすくなります。

結果として、「どうせまたうまくいかない」と心を閉ざし、親にさえ本音を話さなくなるのです。

そして決定打となったのが、修学旅行でのトラブルでした。

友達との些細なすれ違いや、班の活動での孤立感。

夜の宿泊先での無視や陰口。

本人の中では「ここにいてはいけない」という強烈な思い込みが形成されていきます。

実際に、当会へのご相談でも「修学旅行後から一歩も外に出なくなった」「学校という言葉に過敏に反応するようになった」という声は少なくありません。

「些細なこと」と思っているのは大人だけ。

子どもにとっては、信頼や安心が崩れる“決定的な経験”だったのです。

不登校といっても、全員が同じ状況ではありません。

当協会では、状態を以下のような5つのステージに分けて支援を行っています。

| ステージ | 状態の目安 |

| 🟢ステージ1 | 登校しぶり(行きたくない、体調不良を訴える) |

| 🟡ステージ2 | 欠席が続く、学校の話を嫌がる |

| 🔵ステージ3 | 昼夜逆転、家庭内暴言、スマホ・ゲーム依存 |

| 🟣ステージ4 | 外出拒否、自己否定的な言葉、無気力 |

| 🟤ステージ5 | 感情の起伏がなくなる、自分を“いないもの”と感じる |

今回のようなケース(修学旅行を機に不登校、家庭内暴言、生活リズムの乱れ)では、【ステージ3】に該当する可能性が高いと判断できます。

この段階は、「見守る」では間に合わない時期。

外部支援を視野に入れるタイミングです。

子どもが「助けて」と言えない代わりに出すサインは、家庭内にあります。

これらは、「まだ社会とのつながりを保ちたい」という心の現れでもあります。

完全な引きこもりになる前の【ステージ3】では、対応次第でリカバリーが可能です。

母親のみが子育てを担っているご家庭では、どうしても孤立しがちです。

「怒らせたら暴れるかも」

「傷つけたくない」

「もうどう声をかけていいか分からない」

そう感じてしまうのは、母親が一人で抱え込んでしまっている証拠です。

私たちはこれまで、同じような状況にあったご家庭を数多く見てきました。

そこから再スタートできた方々の共通点は、「家庭の外に協力者を求めた」ことでした。

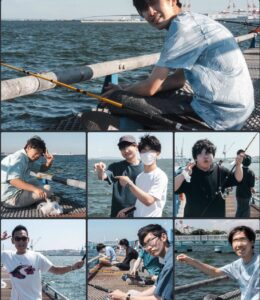

実際に支援を受けて変わっていった子どもたちの一部をご紹介します。

彼らも当初は、「うちの子には無理かもしれない」と言われていました。

それでも変われたのは、“支援のきっかけ”があったからです。

当協会では、お子さんの状態に応じて以下の「7つの支援ステップ」をご提案しています。

八王子生活改善合宿では、ゲームやスマホから離れ、規則正しい生活リズムを取り戻すことを目指します。

2025年10月にも開催予定です。

「まだ自分では話したくない」状態でも、外部の信頼できる大人との関わりが突破口になることもあります。

不登校が1ヶ月未満であっても、ステージが3まで進行していれば、“待つだけ”は逆効果になる可能性があります。

今、動き出すことでお子さんの未来は変えられます。

まずは、無料の個別相談で、今の状況を一緒に整理してみませんか?

🔔 ご案内(保護者の方へ)