40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

不登校で悩んでいる保護者の方へ。

今、こんな思いを抱えながら、このページにたどり着いていませんか。

「部屋からほとんど出てこない。

中学生で、ここまで引きこもるとは思っていなかった…」

「ゲームやYouTubeばかりで昼夜逆転。

声をかけても返事がなく、どう関わればいいのか分からない」

「スクールカウンセラーから

『今は様子を見ましょう』と言われたけれど、

本当に“見守るだけ”でいいのだろうか」

「このまま大人になったらどうなるのか。

考え始めると、不安で眠れない夜が増えている」

私は、一般社団法人不登校引きこもり予防協会の杉浦孝宣として、

40年以上にわたり、不登校・引きこもりの子どもたちと、そのご家庭に向き合ってきました。

これまでに関わってきたケースは、1万人を超えます。

その中で、はっきりと分かってきたことがあります。

中学生の引きこもりは、家庭の努力だけで抱え続ける問題ではありません。

そして同時に、

適切な順番で支援が入れば、多くの子どもは必ず動き出すという事実です。

実際に、当協会が支援したご家庭の9割以上が、

生活の立て直しを経て、進学・就労といった再スタートにつながっています。

一方で、

「もう少し様子を見よう」

「そのうち変わるかもしれない」

と判断を先延ばしにした結果、

引きこもりが長期化してしまったご家庭も、数多く見てきました。

その違いを分けたのは、

子どもの性格でも、家庭環境でもありません。

親が“いつ・何を判断したか”

そして、家庭の中にどんな“軸”があったか

この一点でした。

この記事では、

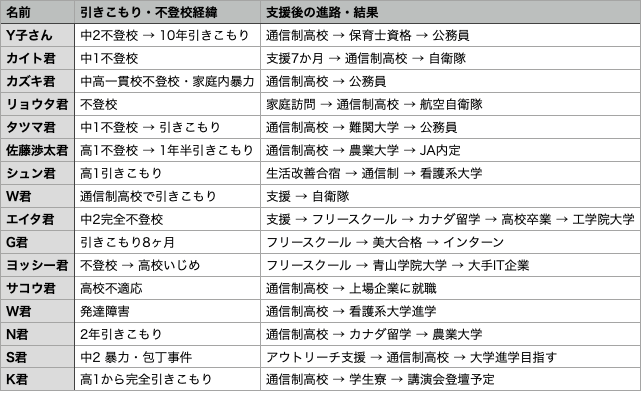

当協会が支援してきた16名の成功事例をもとに、

を、現場で実際に起きた変化に沿ってお伝えします。

「このままでいいのか」と悩んでいる今こそ、

次の一手を考えるための材料として、読み進めてください。

この記事では、次の3つが分かります。

不登校・引きこもりは、

同じように見えても、必要な対応は段階ごとにまったく異なります。

当協会では、

お子さんの状態をステージ1〜5に分けて整理しています。

これを間違えると、

良かれと思った対応が、かえって長期化につながることもあります。

2つ以上当てはまる場合は、ステージ3以上の可能性があります。

🌱 中学生の引きこもり・不登校で悩んでいる保護者の方へ

初回30分の無料相談では、

専門家がステージ判定を行い、今後の見通しを整理します。

「夫婦で同じ方向を向けたことが、一番の変化でした」

父親が関わり始めたきっかけ

母親が一人で抱え込まず、

「今は責める役割ではなく、環境を整える役割が必要だ」と整理できたことでした。

父は“何を言うか”ではなく、“どう関わらないか”を知ったのです。

中学生は小学生とも高校生とも違い、精神的成長が急激に起こる時期です。

そのため、引きこもりの原因も複雑化しやすく、次の5つが特に多く見られます。

友人関係のこじれ、LINE/SNSでのストレス、部活動のいじめなど。

中高一貫校の多い相談では、親の期待と子どもの自己否定が原因になりやすい。

「昼夜逆転 → 朝起きられない → 行けない → 自尊感情低下」の悪循環。

教室・雑音・他者の視線に強いストレスを感じるタイプも多い。

優しい家庭ほど「悪化に気づきにくい」という特徴があります。

家庭環境

当会に相談にこられる方の中には、小学校や中学校受験をさせている教育熱心なご家庭が全体の30%を占めています。

これは、学歴主義の親が子どもの学業成績や進学先を重視し過ぎることが、子どもたちのストレスや心理的負担を増大させ、

引きこもりや不登校に繋がる可能性があることを示唆しています。

ただし、このような家庭環境が必ずしも引きこもりや不登校の原因になるわけではありません。

家庭環境や親のタイプだけでなく、子ども自身の問題や社会的要因も考慮する必要があります。当協会では、個々の事情に合わせた支援を提供しています

1「不登校を見守りましょう」というカウンセラーや先生のアドバイスに従い、結果的に子どもが不登校のまま3ヶ月、6ヶ月と放置されている。

当会の相談事例では、タツマ君は中1から不登校のまま中学校を卒業し、高校進学後に引きこもりました。

「不登校ひきこもりの9割は治せる」の登場人物として、公務員のW君がいます twitter動画クリック

2 父親が無関心で、仕事が忙しいなどの理由から子育てを母親に任せきりです

3 .両親が共働きで、父親が単身赴任などで家にいない

親のタイプ

1. 学歴主義 子どもの学業成績や進学先を重視し過ぎる。当会相談事例では、アツヤ君が該当します。現在、ファッション系の専門学校に通っています

2. 過干渉 子供の自由を尊重せず、細部にわたって管理しようとする。当会相談例では、自殺した生徒が該当します。

高校卒業はしましたが、母親が幼少期から何でもかんでも手を出し、本人が自分で考えて行動することができませんでした。

3. 甘やかし 子供に対して自立を促すための適切な厳しさがなく、何でも許してしまう。当会相談事例では、息子が高校受験をするから、

ゲーム課金しろと要求し、親が30万円を支払いました。当会は止めましたが、高校進学後も引きこもりを続けています。

これらの要素が揃うことで、子どもが引きこもりになりやすい傾向があります。ただし、全ての引きこもりがこれらの条件を満たすわけではないため、家庭環境や親のタイプだけでなく、子ども自身の問題や社会的要因も考慮する必要があります。また、相談事例はプライバシーの観点から詳細には公開できないことがあることをご理解いただきたいと思います。

不登校や引きこもりの問題に直面する家族は、その状況を理解し、対処するために、子どもの状態を「ステージ」として捉えることが有効です。

この分類に基づき、各ステージに応じた具体的なサポートの提供方法をご紹介します

家族の皆さんが一丸となって、この課題に取り組むことの重要性を強調します。

ちなみに、下記の成功事例12選の子達はステージ判定3以上でした。

ステージ1 不登校の初期段階

不登校期間 1日~60日

対応 親子間のコミュニケーションを重視し、子どもの話をじっくりと聞きます。

生活リズムの乱れが見られない限り、まずは家庭内での安定を図ります。食事は3食しっかりと取るようにし、規則正しい生活習慣を支援します。

ステージ2 不登校が続く場合

不登校期間 61日~180日

対応 親子間のコミュニケーションは保ちつつ、生活リズムの乱れに注意を払います。

この段階で学校や専門家との相談を始めることをお勧めします。

食事に関しても、バランスの取れたものを心掛けましょう。

ステージ3 長期不登校へ

不登校期間 181日~

対応 この段階では、第三者の介入が必要になる場合が多いです。

生活リズムの乱れを正し、食事の管理も含めて外部の専門家の助けを借りることが有効です。

ステージ4 引きこもりが顕著に

特徴 自室に閉じこもりがちで、親子間のコミュニケーションが極めて困難に。

対応 専門のカウンセリングやカウンセラーの支援を積極的に求めます。

家族内での対応だけでなく、外部の支援を活用して、子どもが社会に復帰できるようなプランを立てます。

ステージ5 長期化した引きこもり

特徴 20歳を超えて引きこもりが続いており、社会復帰が困難。

対応 この段階での支援はより専門的なものが求められます。社会復帰支援プログラムや、成人向けの支援施設の活用を検討します。

家族もサポートを受けることが重要です。

不登校や引きこもりを経験する子ども達とその家族にとって、一人で抱え込む必要はありません。

各ステージに応じた適切な支援と、家族や周囲の理解があれば、困難な状況を乗り越えることが可能です。

大切なのは、子どもと向き合い、一歩ずつ前に進むことです。

「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態」厚生労働省サイトより。

| 不登校期間 | 親子間のコミュニケーション | 生活リズム | 食事 | |

| ステージ 1 | 1日~60日 | △ | △ | 〇 |

| ステージ 2 | 61日~180日 | △ | × | △ |

| ステージ 3 | 181日~ | × | × | △ |

| ステージ 4 | 年単位 | × | × | × |

| ステージ 5 | 年齢20歳以上 | × | × | × |

引きこもりの子どもを持つ親がやってしまいがちだが、避けるべき行動について説明します

不登校は見守りましょうという言葉に依存することは避け、子どもが何に悩み、何が原因で学校に行きたくないのかを理解する努力が必要です。

引きこもりの子どもに対する適切な支援を提供するために、専門家や支援団体に相談することをオススメします。

引きこもりの問題は解決可能であり、諦めずに子どもと向き合うことが重要です

子どもの要求に応じてしまうと、自分の行動が結果を生むという原因と結果の関連性を理解する機会を奪ってしまいます。

また、自己管理能力の育成を阻害します。引きこもりの子どもを持つ親がやってしまいがちな

例として、息子が高校受験をするから、ゲーム課金しろと要求し、親が30万円を支払ったという事例があります。

しかし、このような行動は、子どもの自律心を奪い、自己管理能力を育成する機会を奪ってしまうもので、避けるべきです。

また、このような行動は引きこもりの子どもの問題を深刻化させる可能性があります

子どもの行動を細部まで制御しようとするのは反発を招くばかりでなく、子ども自身の自主性や自立の機会を奪ってしまいます。

子どもが自分で問題を解決したり、自分の選択をしたりする機会を与えることが重要です

子どもが引きこもりになったことを「自己責任」と断じてしまうと、子どもは更に自己否定や孤立感を深め、問題解決から遠ざかってしまう可能性があります

以上のような行動は、子どもの引きこもりを深化させてしまう可能性があるため、避けるべきNG行動です。

引きこもりの子どもを持つ親は、子どもの心を理解し、適切な支援を提供することが重要です。その一方で、専門家の助けを借りることも必要であり、一人で抱え込まず、専門家や支援団体に相談することを推奨します。私の著書でも詳しく触れていますが、引きこもりの問題は解決可能です。諦めずに、適切な手段を用いて子どもと向き合うことが重要です

「どうすれば引きこもりから抜け出せるのか?」——これは多くのご家庭が抱える共通の悩みです。私たち一般社団法人 不登校・引きこもり予防協会では、1万人以上の子どもたちを支援してきた経験をもとに、次の7つのステップでオーダーメイドの支援を行っています。

現在の状況を5段階ステージで診断し、支援の出発点を明確にします。

「見守りすぎ」が長期化の原因に。家庭内コミュニケーションの再構築を目指します。

無理に動かさない。訪問型支援で少しずつ本人との距離を縮めていきます。

環境を変えることが、子ども自身の気持ちを変える大きなきっかけになります。

学習の遅れを取り戻し、自分に合ったペースで高校卒業を目指します。

学校以外の「成功体験」が自信に。働くことへのイメージを育てます。

支援のゴールは「社会復帰」。将来を見据えた伴走型サポートを行います。

この7ステップをベースに、一人ひとりの状態や希望に応じた支援計画をカスタマイズしています。

だからこそ、「うちの子がここまで変わるとは思わなかった」と保護者から声をいただけるのです。

引きこもりからの回復は一日や二日で起こるものではありません。

長期的な視点を持ち、少しずつ前進を評価しましょう。

📘 あなたのお子さんはどのステージですか?

状態に合わない対応は逆効果になることがあります。

👉 成功事例16選を見る(リンク)

👉 30分無料相談はこちら

16名の改善例には共通する流れがあります。

親のコーチングにより「責めない・押しつけない・受け止める」が整う。

会いに来てくれる大人がいる体験が、信頼の再構築につながる。

「起きる → 会話 → 家の外へ → 週1通所 → 学び直し → 社会参加」

この小さな階段が成功率を9割に押し上げる。

Y子さんは中学2年から不登校になり、そのまま中学校を卒業しました。その後、10年間引きこもりの状態が続きました。

親知らずが痛み出したことで外に出るきっかけができ、24歳で私たちの団体に相談に来ました。

私たちはY子さんに学び直すことを勧め、アルバイトを始めることを支援しました。27歳で私たちの通信制高校を卒業し、

短大に進学。保育士の資格を取得し、現在は公務員として活躍。「高校中退 不登校引きこもりでもやり直せる」登場人物

ブログ 『見守る』は本当に正しい?10年の引きこもりから脱出!Y子さんの軌跡 を是非、お読み下さい

10年間、引きこもったY子さんの経緯と対応を動画に収めました

カイト君は、中高一貫校の中学1年のゴールデンウィーク明けから学校に行かなくなりました。

その結果、自宅に引きこもるようになりました。彼の両親は私たちのアドバイスに従い、一致した教育方針を持つことを試みました。私たちの引きこもり予防士の訪問とサポートにより、

7ヶ月間の支援の後、カイト君は自分から私たちのフリースクールに通うことを選びました中学生の間は毎日フリースクールに通い、高校に進学した後は、私たちと提携している通信制高校に進学しました。

2023年3月に卒業し、現在は自衛隊で働いています 2024年後輩の卒業式にも参加 自衛隊でエンジョイしています

カイト君の詳細な経緯はこちら

「不登校ひきこもりの9割は治せる」の登場人物

カイト君が保護者会で公務員を目指している事を発表しています

カズキ君は中学受験で中高一貫の私立校に合格しましたが、中学1年から成績不振が続き、高校1年の6月に自主退学を余儀なくされました。

カズキ君は家庭内で暴力や暴言を使うようになりましたが、私たちは彼に適切な居場所を提供することで状況を改善することができました。

彼は私たちの通信制高校に転校し、卒業後、都内の区役所で公務員として活躍しています。

「不登校ひきこもりの9割は治せる」の登場人物

公務員として活躍中のカズキ君が保護者会で立ち直った様子を講演してくれました

リョウタ君は昨年の夏休み明けから学校を休みがちになり、10月には完全に不登校になりました。

家では一切話さず、毎日自室に閉じこもり、携帯ゲームばかりしていました。

親が作った食事を拒否し、カップラーメンだけで過ごしました。彼の親は学校に相談しましたが、状況は一向に改善せず、

リョウタ君の母親は何をすれば良いのかわからず、私たちに相談しました。

家庭訪問(アウトリーチ支援)を開始し、その後彼は私たちの通信制高校に転校しました。

2023年9月には航空自衛隊への入隊

「不登校ひきこもり急増」の登場人物

中学受験で私立の中高一貫校に入学した中1の5月から不登校に陥りました。母親は有名な不登校専門家に相談し、

「不登校は放っておけばよい」と言われたため、何の対策もせずに中学を不登校のまま卒業しました。

その後、不登校児を受け入れる全寮制高校に進学しましたが、高1の冬休みにバリケードを作って引きこもりました。

当会の支援で父親が本気を出して向き合ったことで引きこもりから脱し、創業したフリースクールに通うようになり、通信制高校を卒業しました。

一浪して有名難関大学を卒業し、現在は公務員として活躍中

公務員として活躍中のタツマ W君が保護者会で立ち直った様子を講演してくれました

スポーツ推薦で私立高校に進学しましたが、練習場まで家から1時間30分以上かかるところにあり、

野球部の練習は早朝から夜まで続くハードな練習で、挫折してしまいました。

部活に出られないと高校にもいられない雰囲気となり、当会に都立高校への相談に来ました。本人は都立校に転学を希望していたため、当会で支援をすることになりました。

しかし、その後は当会にも来ず、1年半引きこもってしまいました。

継続的な支援をした結果、やっと自力で外に出ることができるようになり、当会の提携する通信制高校に通い、入学当初は友達を作らなくていい思っていましたが、

様々なイベントに参加体験をすることでクラスメートと仲良くなり、自信をつけて卒業しました。現在は北海道の大学で農業を勉強しています

朝日新聞の「耕論」に、「ゲーム1時間」条例について佐藤渉太さんが記事が掲載されました

ショータ君のコミュニケーションを鍛えるため、Youtubeダラダラトークもしました

2025年 JA内定を受けて、1年4ヶ月の引きこもりから どのように立ち直ったか 佐藤君が語ってくれました

詳細のブログはこちら

高1のシュン君は、6月末から学校を休み、昼夜逆転の生活でゲームばかりしています。学校に行かなくなった原因は友達とのトラブルだと話しています。

ステージ判定3であり、完全な引きこもりであることが特徴として挙げられます。親と話さない、昼夜逆転、ゲーム漬け、外出が少なく、お風呂に入らないなどが含まれます。

アウトリーチ訪問支援を行いました。シュン君は部屋で寝ていました。話し始めると、朝から晩までiPadでゲームをしているとのことで、学校の友達とゲームの時間を合わせて4か月過ごしていました。

勉強を始める時期だと感じているようですが、復学の意思はないと話しています。

スタッフの勧めで当会の通信制高校に転校しましたが、生活習慣の乱れを治すために生活改善合宿や学生寮などを実施しました。

一定の効果はありましたが、高校卒業を迎え、「働きたくないから予備校に行かせてくれ」と発言しました。

私も呆れ、スタッフに「自衛隊または住み込みでどこかに働かせて、本当に大学に行きたいなら、自分でお金を貯めて」とアドバイスしました。

ご両親も納得して、箱根のホテルに住み込みで働きに行きました。その年の12月、お母さんから「あれからシュンも頑張って働いたので、予備校通いを認め、看護系の大学に受かった」と連絡がありました

3つの転機寮生活と〇〇が引きこもり男子高校生が医療看護系大学合格 あわせて、こちらのブログも是非!

シュン君と一緒に海釣りに行った時の様子を動画にあげました

W君は通信制高校のネットコースに在籍しており、昼夜逆転や引きこもりが加速したため、8ヶ月間引きこもっていました。

このような学校に通うことで、自宅で勉強できるため人気がありますが、一部の生徒にとっては引きこもりを加速させてしまう可能性があることが、彼の例から明らかになりました。

私と面談した彼は、自身の生い立ちや全日制高校でうまくいかなかった理由、そして通信制高校に入った後の経験について素直に話しました。

それにより、彼は自分自身の状況をより深く理解し、解決策を探すための第一歩を踏み出しました。

その後、彼は私が創業した通信制高校サポート校に入学し、学生寮に入って毎日学校に通える環境を提供されました。

その結果、彼は早稲田大学進学を目指すなど、自身の将来に向けた積極的な姿勢を取り戻しました。

防衛大学の一次試験には合格しましたが、面接試験では残念ながら落ちてしまいました。

それでも高校を卒業し、現在は自衛隊で活躍しています。

詳しくは

「人生終わった」と呟いた17歳男子|通信制高校→寮生活→社会復帰まで というブログや

W君自身が8ヶ月間引きこもった理由と原因について語った下記動画インタビューや

不登校保護者会で発表されたPTAだより 必見!

エイタ君は、中学受験で私立の中高一貫校に進学しましたが、中1の3学期から徐々に不登校に陥り、中2の4月から完全な不登校となりました。

中2の11月には引きこもりステージ判定3の状態に陥りました。ご両親が私の講演会に参加し、訪問アウトリーチ支援を受け始めました。

中3の6月にはインターンのカイト君を信頼するようになり、家から出ることができるようになりました。その後、フリースクールを創業し、生徒会会長に就任し、動画編集会社を運営するまで元気になりました。

しかし、責任が重くなり、フリースクールに来なくなり、引きこもりに再び陥りました。スタッフの訪問によって再び立ち直り、高3に進級し、2023年6月に1ヶ月間のカナダ留学を経験しました。

7月には成果報告を保護者会で発表しました 不登校保護者会で本人発表 pta 動画含む だより エイタ君の親御さんが書いたPTAだより

2024年3月高校卒業。工学院大学建築学部入学と同時に学生インターン開始

不登校が悪化し、8ヶ月間引きこもっていた高校生のG君が美大に合格しました。中学までは問題なく登校していた彼ですが、受験を機にネガティブになり、

入学3日で不登校し、留年確定となり退学してしまいました。G君は長時間ゲームをしており、外出もせず、家族との会話も気分次第でした。

特に弟に対して優しくなかったこともあり、彼も不安定になっていました。

このような状況が約8ヶ月間続き、G君のおばあさんが私の著作を読んで、ご両親に紹介してくれました。それがきっかけで、私たちスタッフと出会いました。

G君は家業の手伝いをするようになり、保護者からの依頼で家庭訪問を受けました。スタッフと相談した結果、高校卒業資格を取るため、

創業したフリースクールに通うことになりました。G君はフリースクールで同じ境遇の子たちと打ち解け、方向性が決まりました。

翌年の4月までは、中学時代の学び直しと月2回以上のイベントに参加しました。

その年の4月、G君は一年遅れで通信制高校に1年生として入学しました。G君はまだ進路を決めていませんでしたが

不登校や引きこもりから脱け出すため、毎日コースに入学しました。彼のイラストが評価され、パンフレットやHPの画像を制作することになりました。

しかし、eスポーツに熱中して生活が乱れたため、フリースクールを辞め、オンラインコースに切り替え、通学回数を減らし、美大の塾と自宅で勉強しました。

美大合格に向けて、彼は集中しました。1以前はサポート校に通学していたため、通学しないで、人との会話がなくなることが心配でしたが、

スタッフに相談し、本人のペースで通学しつつ、美大向けの塾に通い、見事合格を果たしました。

2023年4月以降、フリースクールで学生インターンで後輩に美術を教えています。

中学時代の不登校、高校でのいじめを経て、海外留学を試みるも失敗。しかし、帰国後、フリースクールで学び直し、自信を取り戻し、新たな自立への道を歩み始めます。

彼は、学生寮での生活改善、学業への再挑戦を通じて、自らを変え、青山学院大学へ進学。大学でのプレゼンテーション能力向上やコンペ参加を経て、大手IT企業への就職に成功

中高一貫校 での不登校,昼夜逆転を経験し、その後,当会、通信制高校サポート校 へ転校して プライム上場企業に内定を勝ち取ったサコウ君。

相談に来た時は学校生活に適応することが困難で、多くの時間をゲームで過ごしていましたが生活習慣 を改善し、

新たな学びの場所である通信制高校で自信と意欲を取り戻しました

中学生の頃に不登校、引きこもりとなり、6ヶ月間、入院。

発達障害の診断を受けて入院生活を送ったW君。

進路が見えず、ご家族も悩みを抱えていた状況から、当会の通信制高校サポート校

に入学。適切な支援と本人の努力で新たな道を切り開き、現在は看護系の大学に進学し、医療機関への就職を目指しています!

中学3年で不登校宣言、その後、2年間、引きこもる。7ヶ月間、当会支援し解決! 通信制高校への進学を決断し、現在は週5日通学中。

カナダ留学も経験しました。将来、農業従事者を目指しています

2025年4月 農業系の大学に進学しました!

【2年間引きこもった子の保護者出演】

不登校保護者会で本人発表 PTA動画含む だより

これらの事例は成功例の1部です。不登校や引きこもりの状態からでも、適切な支援によって立ち直り、社会に戻ることが可能であることを示しています。

極度のゲーム依存と人間不信、暴言・暴力の末に育ての叔母に包丁を向けるという深刻な事態に至りました。

「ステージ3」の典型的な引きこもり状態で、誰の言葉にも耳を貸さず、外出もできない状態でした。

しかし、アウトリーチ支援(家庭訪問)によって少しずつ心を開き、ピアサポート(少し年上の元当事者とコウタ君との交流)を通して

徐々に自信と安心感を取り戻していきました。現在は高校3年生となり、通信制高校サポート校に通いながら、大学進学を目指しています。

「変わりたい」と心の奥で願っていた

彼は今、毎朝自ら起きて登校し、2025年6月14日には不登校解決講演会で自らの体験を語る予定。詳細、ブログはこちら

K君は都内の高校1年生。中学までは成績も良く、友達とも活発に関わっていた普通の男の子でした。しかし、高校受験で希望していた都立校に不合格となり、私立高校に進学。その後、学校での孤立感や部活でのストレスが重なり、次第に無気力となっていきました。10月には完全に登校できなくなり、部屋にこもり、暴言や物を壊すなど、家族との関係も急激に悪化しました。

そんなK君の変化を受け、ご両親は当協会の「親のコーチング」と「家庭訪問支援(アウトリーチ)」を並行して開始。徐々に外出の練習を重ね、完全引きこもり状態から5ヶ月後には、当協会提携の通信制高校サポート校へ転校し、自らの意思で学生寮への入寮を選択しました。

現在、K君は生活リズムを取り戻し、周囲と関わりながら前向きに学び直しを続けています。さらに2025年7月19日には、当協会主催の講演会で自身の体験を語る予定です。

かつて笑顔を失っていた彼が、今度は誰かの希望になる日が近づいています。K君の詳細は 息子が笑わなくなった日から|高校生引きこもりの原因を母は見つめたこちら

このような劇的な変化を遂げた背景には、本人の頑張りはもちろん、周囲の大人たちの適切な対応と継続的な支援がありました。

「見守るだけ」ではなく「関わる」支援の重要性を強く物語る、まさに象徴的な事例です。

さらに詳しい事例や詳細な情報は、私の著書「高校中退・不登校引きこもりでもやり直せる」「不登校ひきこもりの9割は治せる」「不登校ひきこもり急増」にて紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください

これらの事例は、不登校や引きこもりが一時的な問題であること、適切なサポートと環境があれば乗り越えられることを示しています。当会では、このような多くの子どもたちの未来を明るく照らすサポートを続けています

さらに詳しい事例や詳細な情報は、私の著書「高校中退・不登校引きこもりでもやり直せる」「不登校ひきこもりの9割は治せる」「不登校ひきこもり急増」にて紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください

これらの事例は、不登校や引きこもりが一時的な問題であること、適切なサポートと環境があれば乗り越えられることを示しています。当会では、このような多くの子どもたちの未来を明るく照らすサポートを続けています

中学生の引きこもりは、放置すれば長期化し、大人の引きこもりに発展します。

しかし、適切な順番で支援を入れれば、必ず再出発できます。

🌈 全国から毎年700件以上の相談が届いています

40年の支援で1万人以上が再出発し、改善率は9割以上。

あなたのお子さんも「動けるステージ」まで必ず戻れます。

中学受験を頑張り抜き、晴れて中高一貫の私立校に進学したわが子——

順調に見えていたのに、ゴールデンウィーク明けに突然「学校に行きたくない」と言い出す…。

そんなご相談が、今まさに急増しています。

私・杉浦孝宣が出演した教育系YouTube番組「#pivot」では、

「中高一貫校進学後に不登校になった」というリアルな事例が多く寄せられ、大きな反響を呼びました。

▼【前編】不登校・引きこもりは9割解決できる!

スマホ・ゲーム依存対策/「見守り=放置」の落とし穴/重症度チェック付き

▶️ https://youtu.be/UjT1xHGcLO0?si=b8wo9Bu4CiqgQqh4

▼【後編】年齢別の対応法と立ち直りの3ステップ

同性の親の関わり方/学力の壁への向き合い方

▶️ https://youtu.be/qLQnFUBvG6M?si=ggFwi3Tky0QFcjWI

番組では、花まる学習会・高濱正伸先生とともに、

『もう悩まない!不登校・ひきこもりの9割は解決できる』をベースに、

親の具体的な関わり方、そして子どもの立ち直りのプロセスについて詳しく解説しています。

私たちははっきりと断言します。

“見守る”だけでは、子どもの未来は変わりません。親の行動こそが、未来を変える鍵なのです。

ぜひご視聴の上、ご家庭での対応のヒントにしていただければと思います。