40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

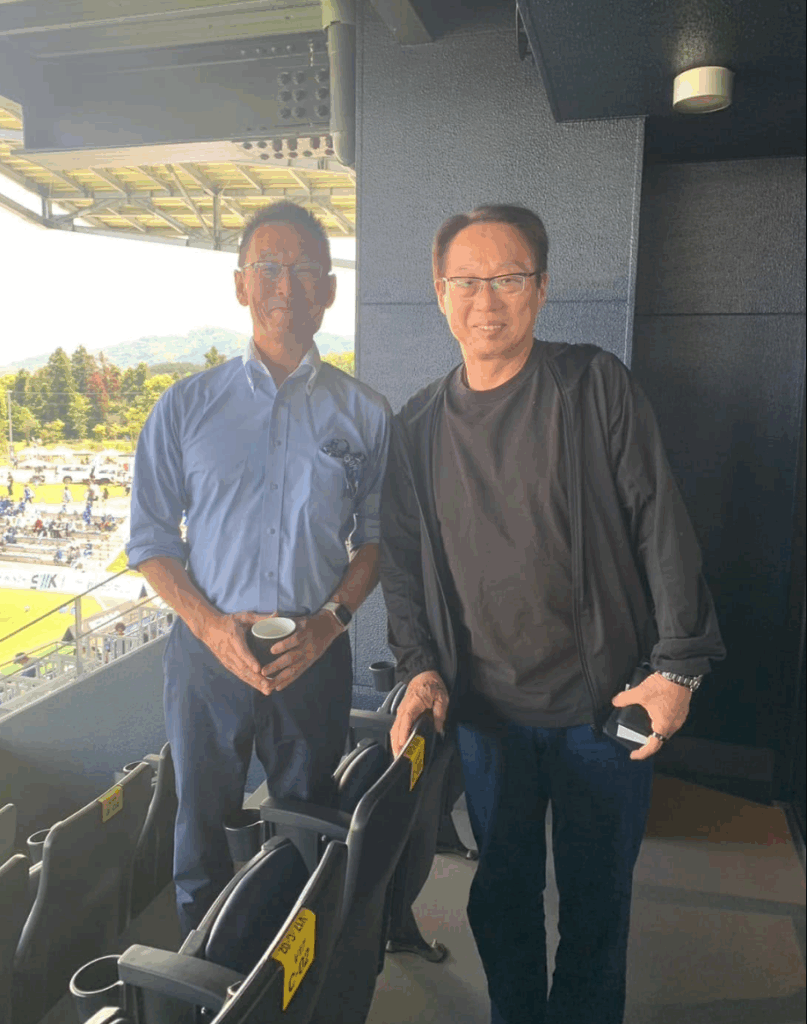

きっかけは一本の連絡でした。

「チャレンジコースのことで、不登校について相談したい。どこでも会いに行きますから」

――そう語ったのは、元サッカー日本代表監督であり、現在はFC今治のオーナー、そしてFC今治高等学校 里山校 学園長でもある岡田武史氏。

その連絡は、私の知人を通じて届きました。

一見、教育とは縁遠く思える“サッカー界のレジェンド”からの依頼。しかし実際に話してみると、岡田氏の教育に対する想いは非常に強く、また「今の教育現場では救えない子どもたちをなんとかしたい」という危機感が伝わってきました。

岡田氏は、単にスポーツで結果を出すことよりも、**「人間力を育てる教育」**を大切にしています。

その理念を実践するために設立されたのが、FC今治高等学校 里山校です。

その中でも、既存の学校の枠に収まりきれない生徒――つまり「不登校経験者」や「発達特性のある子」、「自信をなくしてしまった子」に対応するために立ち上げられたのが、**『チャレンジコース』**です。

岡田氏は決して“肩書きだけの教育者”ではありません。

今回の講演会も、「子どもたちの現実を知る必要がある。だから実績のある人の話を、ぜひ直接、聞いてもらいたい」という本人の要望で実現しました。

多忙な中でも現場に足を運び、支援者や当事者の声に耳を傾ける。

その姿勢はまさに「リーダーのあるべき姿」そのもので、私自身も大きな刺激を受けました。

このようにして実現したのが、今回の「9割不登校解決への実践的対応講演会」です。

単なる講義ではなく、岡田氏の想いと私たちの支援実績が交差し、参加者の心に火をつける、実践の場となりました。

――“やってるフリ”の対策では、子どもは救えない

我が国では、不登校の子どもたちが11年連続で過去最多を更新し続けています。

文部科学省の統計によると、小中学生の不登校はついに約30万人を超え、高校生も含めるとさらにその数は膨れ上がります。

では、なぜここまで不登校が増え続けているのか?

答えは明白です。

「国が、本気で不登校対策に取り組んでいないから」です。

多くの保護者に届くアドバイスの一つに、

「見守りましょう」

という言葉があります。

一見、優しく思えるこの言葉。しかし現場で1万人以上の子どもたちを支援してきた私から言わせてもらえば、これは“何もしない”ことを正当化する、極めて危険な言葉です。

なぜなら、**「見守る」=「放置」**になってしまう家庭があまりにも多いからです。

「そのうち学校に行くだろう」

「無理に動かしてはダメ」

そうやって1年、2年と経過し、子どもは昼夜逆転・無気力・社会不安という、まさに引きこもりの状態に陥っていく。

これが現場の“リアル”です。

国が掲げる不登校対策の柱の一つに、「教育支援センター」という機関があります。

これは、公的フリースクールとも呼ばれ、「学校とは別の学びの場」として設置されています。

しかし、その利用率はたったの12%。

つまり、88%の不登校児童・生徒には、届いていないということです。

加えて、1か所あたり年間3000万円もの予算がかかっているにもかかわらず、

その多くが「退職校長の天下り先」と化し、実際には指導力・実効性に欠けるケースが後を絶ちません。

相談に来た保護者からは、

「相談したけど“学校に戻れるように頑張りましょう”しか言われなかった」

「子どもに合った対応をしてくれなかった」

という声も多く寄せられています。

不登校は、誰にでも起こりうる問題です。

しかし、早期に適切な支援を行えば、9割以上は回復可能というのが私たちの支援実績からわかっています。

問題は、その支援に国が本腰を入れていないこと。

そしてもう一つ大きな問題は、保護者自身が

「このままでいいのかな…」

と迷いながら、何もできずに時間だけが過ぎてしまうことです。

次の章では、私たちが現場で実践してきた「不登校からの脱出、3ステップ支援法」を具体的に紹介していきます。

子どもが変わるためには、まず大人が“行動すること”。

そこにしか、回復の第一歩はありません。

講演会では、私・杉浦孝宣が40年以上の支援現場から得た「不登校・引きこもり支援の核心部分」として、3つのステップによる回復プログラムを紹介しました。

この支援法は、当協会や認定NPO法人高卒支援会で1万人以上の子どもたちが変わった方法であり、現在も日々実践されています。

不登校や引きこもりの子どもたちの多くは、昼夜逆転・孤食・スマホやゲームへの依存という生活パターンに陥っています。

まず最初に必要なのは、生活の立て直し=リズムの回復です。

朝起きて、朝食を食べて、人と関わる。

――これができない限り、学びも社会復帰も始まりません。

例えば、親元を離れて初めて「人と暮らすこと」「自分で洗濯をすること」に挑戦し、それが自信の種になるケースも多く見られます。

生活リズムが整ってきたら、次は「勉強や活動を通じて、自分に自信を持つこと」が大切になります。

不登校経験者の多くは、「勉強についていけなかった」「評価されなかった」というトラウマを抱えています。

その傷を癒し、もう一度「できるかもしれない」と思わせる環境が必要です。

中卒で引きこもっていた子が、数年後に保育士資格を取得して区役所で働いている。

そんな例がいくつも生まれています。

最後のステップは、「社会の一員としての役割を実感する」ことです。

働くことや、人の役に立つことを通して、初めて自分の存在価値を見出せるようになります。

ここでは、就労支援や職場体験などを通じて、“社会に出る前の助走”を行います。

「人にありがとうと言われた」

「給料をもらった」

――こうした経験が、引きこもり状態だった子どもたちに、大きな自信と生きる希望を与えてくれます。

この**「生活 → 自律 → 社会貢献」**という3段階の支援プロセスは、どの段階でも“専門的な伴走”が必要です。

そして、それを支えるのが、私たち不登校・引きこもり予防協会の役割です。

次の章では、この3ステップ支援によって変化した実際の子どもたちの感動的なエピソードをご紹介します。

――「どんな子どもにも、変わる力がある」

支援の現場で私たちは、毎年のように奇跡としか言えないような子どもたちの成長を目の当たりにしています。

不登校や引きこもりだった過去は、決して“人生の終わり”ではありません。

「そこからどう立ち直るか」が、その子の未来を形づくるのです。

ここでは、講演会でも取り上げた代表的な6つのストーリーをご紹介します。

動画では、支援を受けた子どもたちが、どのように高校を卒業し、社会へ飛び立っていったのかを紹介しています。

登場したのは、公務員、大学生、農協職員、ファッション業界、上場企業、そして自衛官として活躍している元・不登校・引きこもりの若者たち。

この映像は、ただの成功例ではなく、**「支援の力があれば人は変われる」**という真実を映し出すドキュメンタリーです。

現在私は、学生インターンから成長した竹村に、認定NPO法人高卒支援会の理事長職を引き継ぎ、

新たに一般社団法人不登校・引きこもり予防協会を設立。

長期不登校・引きこもりの相談窓口として、全国から届く声に応えています。

「不登校から公務員へ!中高一貫校卒のタツマ君、引きこもりを乗り越える」

このタイトル通り、タツマ君の物語は、多くの親御さんや若者にとっての希望の光です。

中高一貫校に通っていた彼は、プレッシャーや対人関係の悩みから不登校に。

一時は自室からも出られない生活が続きました。

しかし、全寮制の通信制高校サポート校で生活を見直し、仲間との日常を通じて少しずつ心が開かれていきます。

その後、学び直しと挑戦を重ね、法政大学に進学。

見事、公務員試験に合格し、今では地域に貢献する社会人として活躍しています。

「過去の不登校経験は、むしろ自分の強みになった」と話す彼の姿は、支援の成果そのものです。

もうひとつ、強く心に残るエピソードがあります。

「支援がなければ引きこもりのまま!農協内定を勝ち取った高校生の物語」

その主人公は、佐藤ショウタ君。

スポーツ推薦で高校に進学した彼は、厳しすぎる部活動に心身を壊され、なんと入学式当日から不登校に。

以降、1年4ヶ月もの間、完全に引きこもりの生活を送っていました。

希望を失いかけたご家族から届いたメールには、

「もう、ショウタは死んだと思ってください」

という、胸が張り裂けるような言葉が綴られていました。

それでも、私たちは諦めませんでした。

スタッフに手紙を書かせたのです。――たった一通の手紙が、彼を再び動かしました。

ショウタ君は、その手紙をきっかけに教室に現れ、少しずつ笑顔を取り戻していきました。

スキー合宿の幹事、YouTubeライブ出演、寮での共同生活――支援の中で彼は「自分にもできる」という感覚を育てていきます。

そしてついに、東京農業大学(オホーツクキャンパス)を卒業し、JA(農協)から内定を獲得。

2025年4月、私たちスタッフの結婚式にも、元気に出席してくれました。

このような事例は、特別ではありません。

支援の力があれば、誰でも立ち直れる。それを私たちは日々、現場で実感しています。

次の章では、講演会参加者の声と、その反応をご紹介します。

そして「見守るだけではダメ」だと気づいた保護者たちの変化をお伝えします。

かつて不登校・引きこもりだったコウタ君(仮名)は、今では自衛隊幹部候補生として活躍しています。

彼が登場したのは、私たちの著書『不登校ひきこもりの9割は治せる』。

そこでは生活改善合宿を経て、人の役に立つ喜びを知った彼の変化が紹介されました。

ボランティア活動、地域清掃、イベント手伝い…

社会と再びつながる中で、コウタ君は「自分にも役割がある」と確信し、自信を深めていきました。

その結果、彼は「国のために働きたい」と自衛隊を志し、現在は幹部候補として訓練に励んでいます。

彼女は中3で不登校となり、高校進学後も1日も通学できなかったという、いわゆる“完全不登校”の状態でした。

「都立高校に編入したい」と意気込んでいた時期もありましたが、生活リズムが崩れ、思うように動けず…

そんな時に出会ったのが、通信制高校サポート校・高卒支援会です。

学び直しに取り組み、東洋大学哲学科に合格。

しかしコロナ禍により、人間関係が築けず孤独になり、大学を中退。

それでもあきらめず、インターンやアルバイトを経験し、現在は正社員として社会に貢献する存在に成長しました。

“学校に行かなくても、社会で活躍できる”――

そのことを体現した、まさに希望のストーリーです。

中高一貫の浅野中高一貫校に通っていたカズキ君。

学業不振によりプレッシャーが家庭内で高まり、家庭内暴力が頻発するように…。

彼は中退の危機に陥りますが、私たちに相談があり、まずは父親との関係修復から始めました。

生活リズムの立て直し、自己管理能力の向上、アルバイト経験などを通して、徐々に自信を取り戻していきます。

やがて、通信制高校に転校→公務員試験に合格。

彼は行政の一員として、いま現場で奮闘しています。

この事例は、**「家庭と学業は切り離せない」**という現実と、それをどう乗り越えるかを示しています。

ヒカルさんは、Xジェンダーであることに悩み、不登校になりました。

最初に彼の性自認を聞いたとき、私たちも戸惑いがありましたが、「特別扱いしない」ことを心がけ、自然に接しました。

その関わり方が功を奏し、彼は通信制高校サポート校で生徒会長を務めるまでに成長。

また、動画制作のナレーションや校内イベントにも積極的に参加し、自信を深めていきました。

高校3年生で将来を見据え、栄養士を目指すことを決意。

大学にも合格し、2025年4月から学校栄養士として新たな一歩を踏み出しました。

ヒカルさんの挑戦は、不登校・LGBT・ジェンダーの壁を乗り越えた、希望の物語です。

このように、支援によって人生が変わった子どもたちは、決して「特別な存在」ではありません。

どの子も、はじめは「もう無理だ」と言っていたのです。

ですが、支援があれば、人は変われる。何歳からでもやり直せる。

この事実を、私たちは声を大にして伝えていきたいのです。

参加者の声・反応

――見守るだけでは救えない。今こそ“支援”を!

今回の講演会には、学校関係者、保護者、教育委員会の担当者、そして実際に不登校・引きこもりの子どもを持つ方など、多くの方々が参加してくださいました。

その中で特に印象的だったのが、現場の教師たちからの率直な声です。

「今まで、漠然と“不登校=引きこもり予備軍”だと思っていましたが、引きこもりは“二次障害”であり、支援の遅れが生む状態だという話に衝撃を受けました。

これは、現場の教員こそ知っておくべき知識だと感じました。」

講演の後、何人もの参加者から、“見守り”という名の放置がいかに危険かを初めて実感したという声がありました。

「これまで“そのうち行くようになる”と信じて、何も働きかけずに見守っていました。でもそれが、実は子どもを追い詰めていたかもしれないと思うと、今すぐにでも行動しなければという気持ちになりました。」

こうした保護者の声は、多くのご家庭が陥っている“優しさの罠”を象徴しています。

「ぜひこの支援を、うちの地域でも広げてほしい」

「愛媛県にも支部を作ってほしい」

こうした声も複数寄せられました。

今回の講演が行われたFC今治高等学校 里山校は、まさに地元・愛媛県の子どもたちの未来を変えようと立ち上がった場です。

現時点では支部こそないものの、私たちは全国からのオンライン相談や、生活改善合宿の受け入れ、入寮支援など、地域を問わず柔軟に支援を行っています。

「距離があっても支援はできる」――

これが、私たちの信念です。

このように、多くの参加者がただ“話を聞く”だけでなく、「今すぐ自分にできる行動は何か?」と考えるきっかけになったことこそ、今回の講演会の最大の成果だったと感じています。

まとめと行動喚起|今すぐできる3つの行動

――“動けば変わる”。未来を変えるのは、今この瞬間の行動です

私たち一般社団法人 不登校・引きこもり予防協会では、主に中学生・高校生の不登校、引きこもりに特化した支援を行っていますが、

近年は**「中高年引きこもり」=いわゆる9060問題**に関するご相談も急増しています。

たとえば、こんな声が寄せられています:

こうした方たちの多くは、10代の時点で不登校や高校中退などを経験しており、適切な支援を受けないまま大人になったケースです。

つまり――

**「学歴期の不登校を放置すると、将来、もっと深刻な“引きこもりの末路”が待っている」**のです。

内閣府の調査によれば、日本には15歳〜64歳の引きこもりが146万人以上存在します。

これはもう、誰にとっても“他人事”ではありません。

「うちの子に限って…」

「そのうち動き出すだろう…」

そんな油断が、家族全体の未来を奪うことにもなりかねないのです。

――「不登校・引きこもり解決の第一歩」

私たちが提唱している3ステップ支援プログラムは、どんな子でも再出発できるシンプルかつ実践的な方法です。

今すぐ、以下の3つを意識して行動に移してください。

まずは朝起きて、朝食を食べて、人と関わる。

昼夜逆転を改善するだけで、子どもの心と身体に変化が生まれます。

支援機関への入寮、合宿型プログラム、通所支援など、生活をリセットする環境を積極的に利用しましょう。

いきなり「学校に戻れ」「働け」と言っても無理です。

まずは小さな成功体験を積み重ねることが大切です。

通信制高校やフリースクールでの学び直し、ボランティア体験など、“できた”を増やす支援が必要です。

最後は、人の役に立つ実感を通して、自信を育てていく段階です。

アルバイト、インターン、イベント参加…

「ありがとう」と言われる経験が、子どもたちを大きく成長させます。

私たちは、これまでに1万人以上の不登校・引きこもりの子どもたちを社会復帰へ導いてきました。

その結果、9割以上が再出発できているという実績があります。

だからこそ、声を大にして言います。

👉 今こそ、行動してください。

👉 対岸の火事ではありません。

👉 “子どもは変われる”そのために、親が一歩を踏み出すのです。

まずは、相談からでも大丈夫です。

「こんなこと聞いていいの?」ということでも構いません。

📩 お問い合わせはこちらから → 【公式サイトリンク】

📞 電話相談 / ZOOM面談 / 見学案内 受付中!

不登校・引きこもりの問題は、「家族だけで抱え込まないこと」が解決の第一歩です。

一緒に、希望ある未来へ踏み出しましょう。

“支援があれば、9割は変われる”――その言葉は、もう嘘ではありません。