40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

先日、2年前に私、一般社団法人不登校引きこもり予防協会の杉浦孝宣がコーチングを行い、引きこもりから脱した当時高校1年生の男子と、親とのZOOM面談を行いました。今では見違えるほど元気になり、成長した姿に感動しています。後でそのやり取りを動画としてシェアしますので、ぜひご覧ください。

彼は最初、いきなり不登校からステージ判定3、引きこもりに移行してしまった状況でした。しかし、母親の感情をうまくコントロールし、父親が積極的に関与するよう促した結果、わずか5ヶ月で家を出る決断をし、通信制高校のサポート校に通い始めました。この変化の過程と、その後の成功事例について、今回は詳細にお話ししたいと思います。

近年、高校生の引きこもり問題は深刻化しています。学校に通えなくなったり、家庭内での孤立が進んだりすることで、社会との繋がりが途絶えてしまうケースが増えています。引きこもりは単なる「家にいること」ではなく、心身の健康に深刻な影響を及ぼし、その後の人生に大きな影を落とすことがあります。

特に高校生の時期は、進路や将来の選択に大きな影響を与える重要な時期です。この時期に引きこもりが進行すると、学業の遅れや社会適応能力の低下が問題となり、結果的に進学や就職に困難を伴います。

引きこもりの状態が続くと、精神的な健康に大きな影響を与えます。以下のような症状が見られることがあります

引きこもりの問題を放置すると、これらの影響が積み重なり、回復に時間がかかることがあります。しかし、早期に介入し、適切な支援を受けることで、引きこもりから社会復帰する道は開けます。

引きこもりの原因はさまざまで、個々のケースに応じた支援が必要です。引きこもりが進行する過程について理解を深めることで、早期の対応が可能になります。

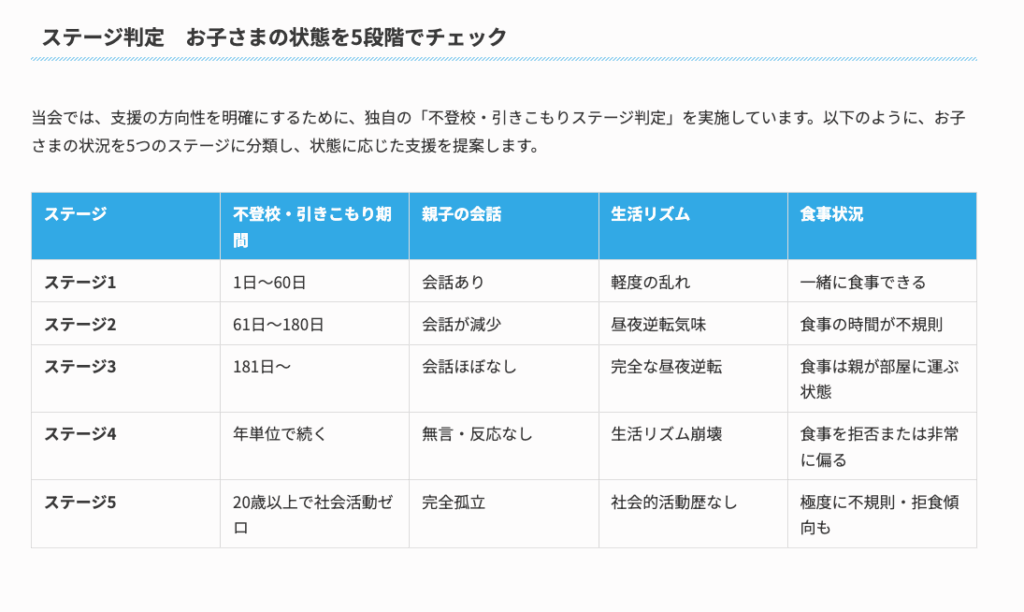

当協会では、引きこもりの進行具合を段階的に理解するための「不登校〜引きこもり判定表」を提供しています。判定表は、家庭で見守る際に、子どもがどの段階にあるのかを把握し、適切な支援を行うための基準として利用できます。

引きこもりが進行する過程には段階があり、それぞれの段階で適切な支援が求められます。進行過程を理解することで、早期に適切な介入が可能になります。

引きこもりから脱出するために、施設は重要な役割を果たします。しかし、施設に入ったからと言ってすぐに外に出られるわけではありません。施設に通うことができても、外に出られない場合、引きこもりは解決できません。だからこそ、支援の段階が重要です。

施設に通うことができても、引きこもり状態から完全に脱出するためには、まず「外に出る」こと自体に対する不安を取り除く必要があります。施設で過ごす時間だけでは、社会復帰には不十分なことが多いのです。施設にいる間に生活リズムが整い、学び直しが進むことは重要ですが、それと同時に外の世界に対する不安や恐怖を取り除くことが必要です。

引きこもりからの回復には、施設だけでなく、親の支援が非常に重要です。引きこもり状態にある子どもを支援するためには、まず親がどのように関わるかが重要です。親自身の心理的なサポートと共に、どのように子どもに接するかを学ぶことが大切です。

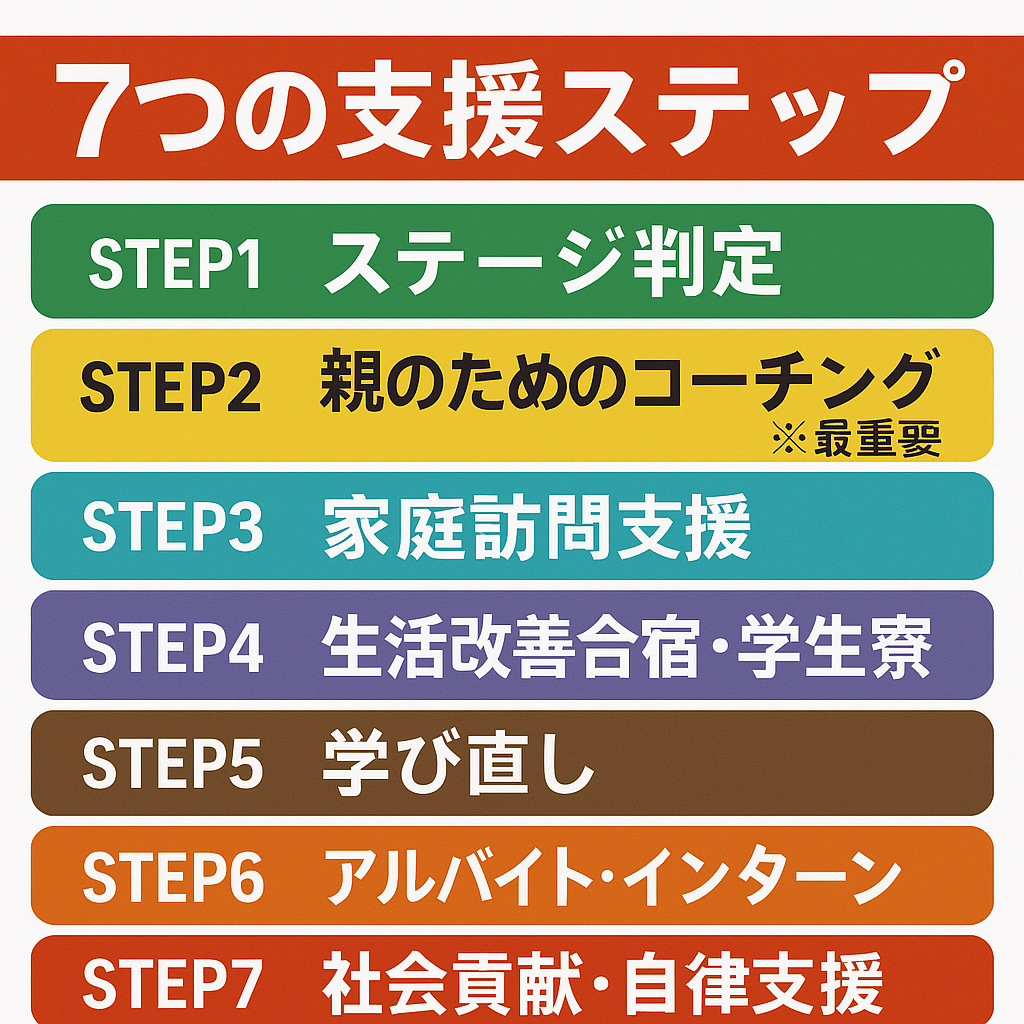

当協会が提供する7つの支援ステップの中で、ステップ2は「親のためのコーチング」です。このステップでは、親が子どもを支援するためにどのように接し、どのように共に歩むべきかを学ぶことができます。

親の支援は子どもが社会復帰を果たすために不可欠です。親自身が支援の方法を学び、子どもが安全に、そして自信を持って外の世界に踏み出せるようにサポートすることが、引きこもり解決に繋がります。

親のためのコーチングでは、以下の内容を学びます

親のサポートが確実であれば、施設での学びや生活改善が一層効果を発揮します。そして、施設での経験を積んだ後、社会復帰を果たすために必要な自信と能力が身につきます。

引きこもりの問題を解決するためには、施設選びが非常に重要です。しかし、どの施設を選べばよいのか迷ってしまうことも多いでしょう。施設選びのポイントを押さえて、どの施設が自分の子どもに最適なのかを見極めることが大切です。

施設選びには、いくつかの重要な基準があります。子ども一人ひとりに合った施設を選ぶためには、以下の点を考慮することが大切です。

当協会に相談に来る方は、口々に次のような声を上げます。

これらの対応では、ステージ判定3以上の引きこもり状態にある子どもたちをサポートすることはできません。引きこもりの問題が深刻化している場合、これらの公的機関や民間施設では、求めている支援を受けることができず、むしろ問題が長引いてしまうことが多いのです。

当協会では、引きこもり状態を乗り越えるために、親のコーチングと家庭訪問支援を積極的に行っています。親がどのように子どもと向き合い、支援を行うかを学び、実践することが、引きこもり克服に向けて最も効果的なアプローチであると確信しています。

親のコーチングを通じて、親自身が冷静に対応できるようになることで、子どもにとっても安心感を与え、次第に外の世界へ一歩を踏み出すことができるようになります。また、家庭訪問支援では、実際の生活環境を見ながら、具体的な改善策を提案し、段階的に支援を進めています。

施設や公的機関ではなく、当協会が提供する独自の支援方法を通じて、多くの子どもたちが社会復帰を果たしています。このアプローチが、引きこもり問題を解決するための真のサポートとなることをお伝えしたいと思います。

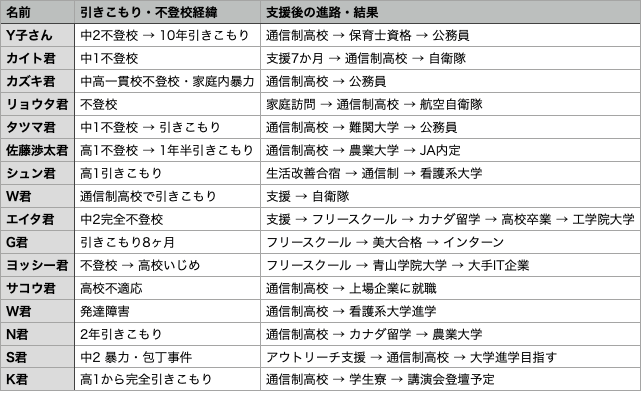

施設選びの重要性を理解するために、実際に施設を活用して引きこもりから社会復帰を果たした成功事例をいくつか紹介します。

施設は、引きこもりを解決するための重要なステップですが、支援の質や子どものニーズに合わせた施設選びが必要です。

当協会では、引きこもりの問題を解決するために「7つの支援ステップ」を提供しています。これらのステップは、段階的に支援を進めるために非常に効果的で、各段階ごとに必要なサポートを提供しています。以下に、具体的な支援ステップを紹介します。

STEP1|ステージ判定

最初に行うべきことは、子どもが現在どのステージにあるのかを正確に判定することです。「不登校〜引きこもり判定表」を使い、現状を把握した上で、その後の支援計画を立てます。

STEP2|親のためのコーチング

引きこもりを克服するためには、親のサポートが不可欠です。このステップでは、親がどのように子どもを支援するべきか、具体的な方法を学びます。親が支援の方法を理解し、子どもとの接し方を見直すことが、回復への第一歩となります。

STEP3|家庭訪問支援

家庭訪問を通じて、子どもの現状をより詳細に理解し、具体的な支援を行います。家庭内での孤立を防ぎ、外に出るための第一歩を踏み出すために支援を行います。

STEP4|生活改善合宿・学生寮

生活リズムを整えるために、生活改善合宿や学生寮での支援が提供されます。これにより、規則正しい生活を送りながら、学び直しや社会適応能力の回復を目指します。

STEP5|学び直し

学業が遅れている場合、個別指導やフリースクールでの支援を通じて、学び直しを行います。子ども一人ひとりのペースに合わせた学習プログラムを提供します。

STEP6|アルバイト・インターン

社会適応能力を高めるために、アルバイトやインターンシップを通じて社会経験を積んでいきます。この経験が、将来的な自立への大きなステップとなります。

STEP7|社会貢献・自律支援

最終的に、社会貢献活動や自立支援を通じて、社会復帰を果たすことが目標です。子どもが自信を持ち、社会の一員として貢献できるようになることを目指します。

6. 引きこもり克服後の未来 社会復帰への道

引きこもりを克服した後、どのように社会復帰していくかが重要です。施設での支援を受け、生活リズムが整い、学び直しを終えた後は、社会復帰への準備が必要です。社会復帰には、外部との接触を増やすことが大切です。アルバイトやインターンを通じて、社会経験を積むことが社会復帰を果たすために不可欠です。

引きこもりを克服した後、多くの子どもたちが大学や公務員、企業など、さまざまな分野で活躍しています。引きこもり状態を乗り越えた後の成功事例を紹介し、希望を持たせます。

引きこもりを克服するためには、早期の対応と適切な支援が不可欠です。引きこもりが進行する前に、子どもに合った支援を見つけ、生活リズムを整えることが最初のステップとなります。施設の選び方や支援方法を理解し、親としてどのように支援すれば良いかを学ぶことも重要です。

引きこもりが進行すると、社会復帰までに時間がかかることがありますが、逆に言えば、早期に介入すれば解決への道が開けます。施設や支援機関を利用し、生活リズムを整え、学び直しを行い、社会適応能力を回復することが、引きこもり克服への道です。

引きこもりを克服するための鍵となる要素は、以下のような点です。

引きこもりから社会復帰した後、子どもたちは新たな未来を切り開いていくことができます。引きこもりを克服する過程で学んだこと、支援を受けた経験は、社会に出る際の大きな力となります。引きこもりを乗り越えた多くの子どもたちが、希望に満ちた未来を手にしています。 支援実績はこちら https://yoboukyoukai.com/#students

引きこもりを克服した後、子どもたちは進路や職業に対して新たな可能性を広げていきます。引きこもりから社会復帰することは、決して簡単ではありませんが、支援を受けながら着実に歩みを進めることで、成功することは十分に可能です。

当協会では、引きこもり問題の解決に向けて、親子のサポートを一貫して行っています。引きこもりを克服し、社会復帰を果たすためには、親と施設、そして支援者が協力して進めていくことが必要です。

引きこもりの問題に直面したとき、最初にできる第一歩は、「相談すること」です。引きこもりを解決するためには、支援を受ける勇気が必要です。多くの家庭で、最初の一歩を踏み出すことができずに悩んでいる場合が多いですが、支援を受けることで問題は解決に向かいます。

当協会では、無料相談を行っており、引きこもりに悩む家庭への具体的なアドバイスや支援を提供しています。まずは一度、相談をしてみましょう。子どもたちは必ず変わります。あなたの支援が、子どもたちにとって新たなスタートを切るための大きな力となります。

引きこもりから社会復帰を果たすためには、時間と努力が必要ですが、それを実現するために必要なのは「支援」です。施設選び、生活リズムの改善、学び直し、社会復帰に向けたステップ、すべてが重要です。子どもたちには、希望を持ち、支援を受けて、未来を切り開く力があります。そのために、私たちがどのようにサポートできるかを真剣に考え、実行していくことが大切です。

引きこもりから立ち直るための第一歩を、今すぐ踏み出してみましょう。あなたの支援が、未来を変える力になります。