40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

「無理せず休ませよう」──そう言われたとき、少しホッとしながらも、

「このままで本当に大丈夫なのか」と、心の奥で不安を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。

私、一般社団法人 不登校・引きこもり予防協会 代表理事の杉浦孝宣は、

40年以上にわたり、1万人以上の不登校・引きこもりの子どもたちを支援してきました。

現場で見てきたのは、「無理せず休む」が“優しさ”から“長期化”に変わる瞬間です。

最初は体調を整えるための休みでも、半年、一年、そして気づけば三年──

「そっとしておこう」「無理に行かせないほうがいい」

その間に、昼夜逆転、スマホ依存、家庭内孤立が進んでしまうケースが少なくありません。

いま、文部科学省の最新統計では、不登校の小中学生は 過去最多の35万人超。

12年連続で増加し、しかも「生活リズムの乱れ」や「やる気が出ない」といった

“家庭の中で解決すべき問題”が中心になっています。

「見守る」ことと「放置」は違います。

大切なのは、“動く支援”に変えるタイミングを逃さないこと。

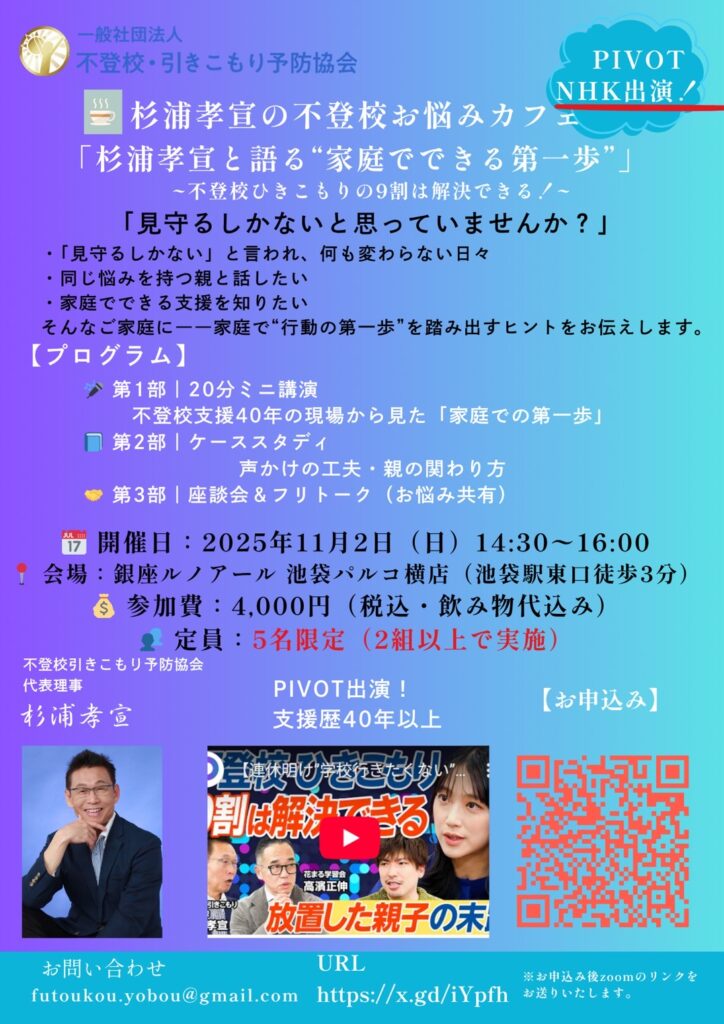

そのために、私たちは【11月2日(土)14:30〜16:00】、

池袋ルノアール パルコ横店で

《親の関わりで変わる!見守りから動く支援へ》 というテーマで講演会を開催します。

不登校や引きこもりに直面している家庭が、どのように「支援の一歩」を踏み出せるのか、

最新の文科省データと実際の支援事例をもとにお話しします。

参加は無料(保護者限定/少人数制)です。

ぜひ、同じ悩みを抱える親御さん同士で安心して学び合いましょう。

🗓 日時:11月2日(土)14:30〜16:00

📍 会場:喫茶室ルノアール 池袋パルコ横店(東京都豊島区)

🎙 講師:杉浦孝宣(一般社団法人 不登校・引きこもり予防協会 代表理事)

💌 詳細・申込はこちら → https://x.gd/iYpfh

「無理せず休む」から「動き出す勇気」へ。

あなたの家庭が変われば、お子さんの未来も必ず動き始めます。

文部科学省が2024年度に発表した「問題行動・不登校調査」によると、

全国の小中学生で年間30日以上欠席した不登校児童生徒は 35万3970人。

前年度より7488人増加し、12年連続で過去最多を更新しました。

10年前と比べると、小学生は 5.5倍、中学生は 2.2倍。

もはや「不登校は特別ではない時代」に突入しています。

注目すべきは、「無理に学校へ行かなくてもいい」という保護者の意識が定着している点です。

コロナ禍を経て、「無理せず休む」「焦らず見守る」という考え方が一般化しました。

しかし、その“優しさ”が、時に“長期化”という形で子どもを苦しめることもあります。

「少し休ませて様子を見る」──そのつもりが、半年、一年、そして気づけば三年。

休むことが目的化し、“動き出すきっかけ”を誰も作れなくなる家庭が増えています。

当協会には、学齢期だけでなく 20〜30代の“成人引きこもり”相談 が増えています。

彼らの多くは、中学・高校で不登校を経験し、通信制高校を卒業。

しかしその後、アルバイトも進学もせず、昼夜逆転・ゲーム・動画三昧のまま年月を重ねた ケースです。

「無理せず休む」という言葉を守り続けて、半年が過ぎ、一年が過ぎ──気づけば十年。

その間、誰にも怒られず、誰にも導かれず、家族も「また機嫌が悪くなるから」と何も言えなくなっていく。

「最初は体調を心配して休ませていたのに、気づいたら何も話さなくなっていた」

「20歳を過ぎても“休ませている”状態が続いている」

支援の現場では、こうした声を数多く聞きます。

“休養”のつもりが、“放置”に変わっていく――これが長期化の典型パターンです。

そして親が高齢化し、子が30代、40代になっても動けないまま、

ついには 9060問題(親が90代・子が60代の共倒れ) に発展していく。

この悲劇の根底には、「休む=正しい」という誤解があるのです。

かつては「学校がなんとかしてくれる」「行政が支援してくれる」という時代がありました。

しかし今、学校も教育委員会も対象はあくまで “就学中の児童生徒”。

通信制高校を卒業した後、社会に出られず止まってしまった若者たちは、制度の隙間 に取り残されています。

20代、30代の引きこもりの多くは、学齢期に「不登校を放置された経験」を持っています。

つまり、あのとき家庭で何ができたか――そこが分岐点なのです。

誰も救ってくれない時代だからこそ、家庭が「支援の起点」になる。

その自覚こそが、子どもを未来へ導く唯一の道です。

文科省の調査によると、不登校児童生徒の相談内容で最も多いのは、

これらの多くは、家庭の環境と関わり方で改善できる領域 です。

子どもが部屋にこもると、親は「刺激しない方がいい」と思いがちですが、

何もしない“見守り”は、実は 静かな放置 でもあります。

「今日の朝ごはんは一緒に食べよう」

「昼夜逆転を直そう。一緒に散歩しよう」

そんな声かけからすべてが変わります。

文科省統計が示す“生活リズムの乱れ”は、支援の入口なのです。

不登校・引きこもりには、明確な進行段階(ステージ)があります。

当協会では、以下の「5段階ステージ判定」を用いて現状を可視化しています。

| ステージ | 状況 | 主な特徴 |

| 1 | 欠席が増え始める | 朝の不調、頭痛・腹痛、登校渋り |

| 2 | 登校拒否が続く | 「行きたくない」「疲れた」と訴える |

| 3 | 昼夜逆転・スマホ依存 | 外出拒否、家庭内孤立 |

| 4 | 暴言・拒絶反応 | 家族との関係悪化、暴力的反応 |

| 5 | 長期引きこもり | 無気力、無関心、社会的孤立 |

ステージが上がるほど、時間も労力も必要になります。

「うちの子は大丈夫」と思っている間に、状況は静かに悪化していきます。

現状を知ることが“行動の第一歩”です。

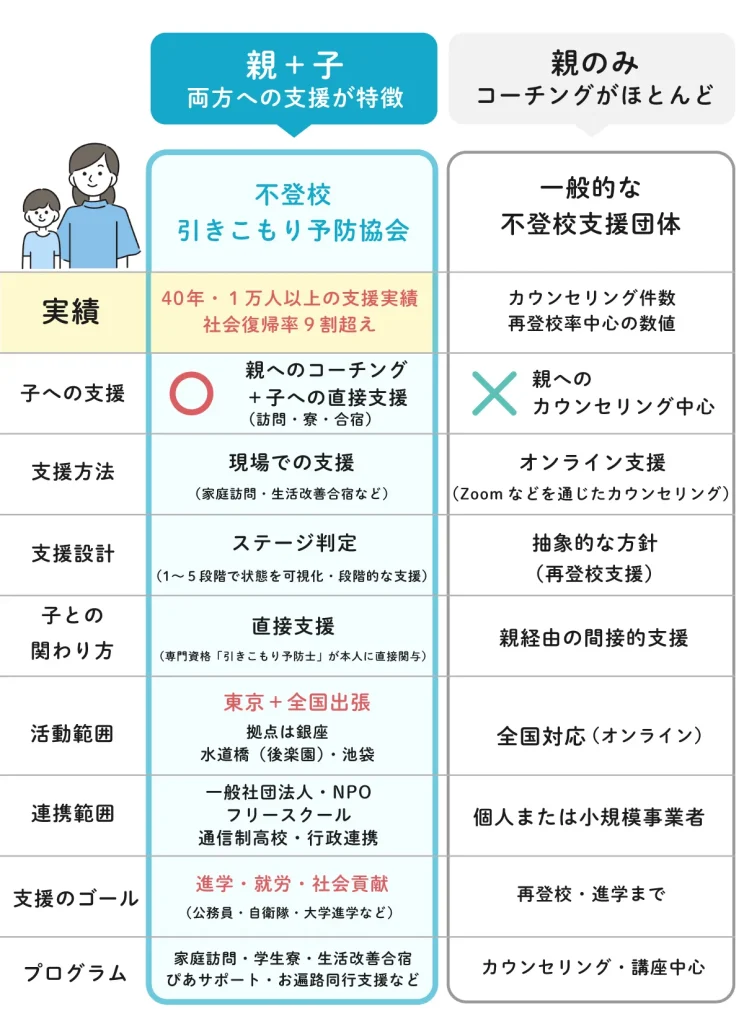

当協会では、40年以上の支援実績から「7つの支援ステップ」を体系化しています。

1️⃣ ステージ判定(現状の可視化)

2️⃣ 親のコーチング(関係修復と対応法の習得)

3️⃣ 家庭訪問支援(信頼関係の再構築)

4️⃣ 生活改善合宿・学生寮(生活リズムの回復)

5️⃣ 学び直し(通信制高校・サポート校など)

6️⃣ アルバイト・インターン(社会接点の再獲得)

7️⃣ 社会貢献・就労支援(公務員・企業就職など)

親が学び、子が動く。

この両輪が回ると、家庭に“変化の風”が吹きます。

オンライン相談だけで改善した家庭もありますが、最も確実なのは

「家庭訪問 × コーチング」=実動支援。

“見守る”ではなく、“伴走する”。

これこそが、子どもの再起の力になります。

「無理せず休む」と言い続けた結果、10年後に残るのは、家族の孤立と経済的負担です。

日本では、親が高齢化しても子が働けず、生活保護や介護負担が重なる 9060問題 が深刻化しています。

いま動かないと、将来“家族ごと行き詰まる”可能性が高い。

優しさだけでは、子どもを救えない。

行動こそが、最大の愛情である。

家庭の“勇気ある一歩”が、子どもの未来を変えます。

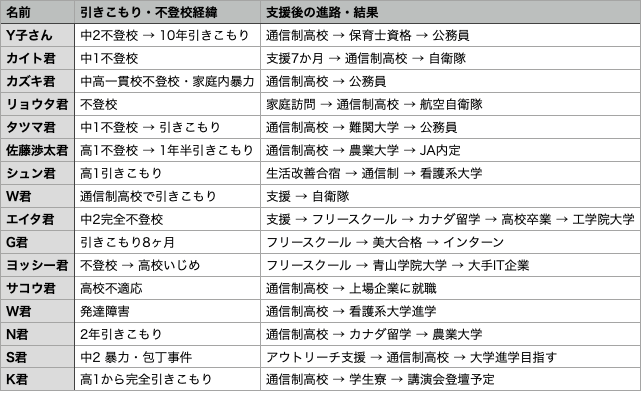

全国の支援現場から生まれた、再出発の軌跡をご紹介します。

どの家庭も、最初は“静かな絶望”の中にいました。

しかし、親が動いた瞬間から、変化が始まりました。

35万人という数字は、単なる統計ではありません。

それは、35万の家庭の“止まった時間”の集積です。

「無理せず休む」ことは大切。

しかし、「休ませ続ける」ことは愛情ではありません。

文科省統計が示したのは、“行動しない家庭の増加” でもあります。

今こそ、“優しさより責任ある行動”を。

家庭が動けば、子どもは必ず動き出します。

もし、いまお子さんが部屋にこもっている、学校へ行けていない──

それは、家庭が動き出すチャンスです。

一般社団法人 不登校・引きこもり予防協会では、

親へのコーチングと子どもの実動支援を両輪で行っています。

📩 まずは30分無料相談で現状を整理しましょう

👉 https://yoboukyoukai.com/soudan/

「見守るだけ」では変わりません。

“動く家庭”が、子どもを再び社会へとつなげます。