40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

「まさか、うちの子が——」

高校に進学して半年。中学までは明るく、友達と外出し、家でもよく笑っていた息子の笑顔が消えました。ある日を境に自室にこもり、会話は途絶え、目が合うことすらなくなったのです。私はその変化にただ戸惑い、何が起きたのか分かりませんでした。

「そのうち自分で乗り越えるはず」——そう思い込み、深く向き合わずに過ごしてしまった自分を、今でも悔やむことがあります。

2026年4月1日。 不登校・引きこもり予防協会は、次世代の自律支援を確立するため、「JADA(Japan Autonomous Development Association)」として新しく生まれ変わります。

私、JADA代表理事の杉浦孝宣は、40年以上の指導歴の中で、1万人を超える子どもたちを救ってきました。その経験から確信しているのは、高校生の引きこもり解決に必要なのは、単なる「復学」ではなく、子ども自身が自らの人生をコントロールする「自律的発展(Autonomous Development)」であるということです。

実は、この記事で紹介する15歳の男子高校生・K君には、その後の驚くべき続きがあります。

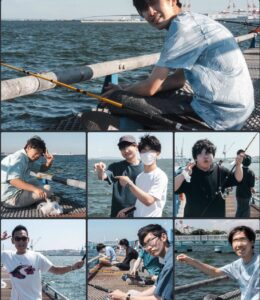

かつて自室のドアを塞ぎ、暴言を吐き、笑顔を失っていた彼は、JADAの支援を経て、現在、高校3年生。彼は今、自分の足で世界へ踏み出しています。カナダやフィリピン・セブ島での留学経験を経て、現在は大手飲食店でアルバイトをこなすまでになりました。

ここで、K君のように困難を乗り越え、自律へと向かった子どもたちの姿、そして私たちの支援の現場をより深く知っていただくために、こちらの動画を紹介します。

【動画:不登校・引きこもり解決への道】

「杉浦孝宣が語る、引きこもり解決の真実をぜひご覧ください」

あれほど絶望の中にいた彼が、なぜここまで「自律」できたのか。

4月は新しい生活への期待が膨らむ一方で、人知れず孤独を深める子も多い、支援において最も重要な時期です。「見守る」という言葉の下で問題を先送りにし、引きこもりを長期化させないために、JADAは4月1日から、杉浦流の介入メソッドをさらに進化させた新体制で臨みます。

この記事では、K君がなぜ一度は笑顔を失ったのか、そしてJADAがどのようにして彼の「自律のスイッチ」を押し、世界を舞台に活躍する力を取り戻させたのか。その具体的なプロセスを詳しく解説します。

不登校・引きこもり解決率9割を誇る、私、杉浦孝宣が培ってきた知見のすべてを、このJADAに注ぎ込みます。

今、目の前でお子さんの笑顔が消え、途方に暮れている保護者の皆様。 4月1日、JADAと共に、お子さんがK君のように再び自分の足で、世界へと歩み出す「自律」への一歩を踏み出しませんか。

高校生が引きこもる原因は、単一ではありません。

「学校が合わなかった」「成績が下がった」などの表面的な理由の裏には、心の奥で折れてしまった何かがあります。それは、自信、信頼、自己肯定感——その子が「自分は大丈夫」と思える感覚です。

文部科学省の令和4年度「児童生徒の問題行動・不登校調査」によると、不登校の高校生は過去最多の72,524人に達しています。これは中学生に比べて割合では少ないものの、高校生の不登校は退学・引きこもりのリスクが非常に高いという重大な特性があります。

また、厚生労働省によると、15歳〜39歳の「引きこもり経験者」は推計約146万人(令和5年度調査)。そのうち最も多い年齢層が、**15歳~19歳(高校生世代)**なのです。

つまり、高校時代の引きこもりは「たまたまの不調」ではなく、大人になっても続く社会的孤立の入り口になってしまう可能性が高いのです。

今回の15歳男子の場合、引きこもりに至った要因は、いくつも絡み合っていました。

彼は小学生の終盤から塾に通い、周囲よりも早く受験競争に巻き込まれていました。中学では一時的に上位に食い込むも、「1番になれない自分」に納得できず、涙を流すことも。

この“常に比較される学力主義”が、無意識のうちに彼の心をすり減らしていたのです。

中2の3月から勉強をパタリとやめた背景には、目標の喪失と学力の限界を悟ったショックがあったと考えられます。

努力しても報われない。期待される自分と現実の自分のギャップ。それが、彼の学習意欲を一気に奪ってしまったのでしょう。

塾に勧められた難関県立校には不合格。本人も本気で目指していたぶん、その挫折感は計り知れません。

私立校入学時には「ここで頑張ろう」と前向きだったものの、内心では「負けた」という思いを抱え続けていた可能性があります。

担任からは「壁を作っている」「友達ができていない」と伝えられています。

中学までは自然にできていた友人関係が、高校で途絶えたこと。それが彼の“居場所感”を奪いました。

「何か始めよう」と自分から決意して入ったバドミントン部。ところが途中入部の彼は素振りばかりで、先輩との関係にも気を遣い、想像以上のプレッシャーだったようです。

やる気を出した先で“また上手くいかない”経験が重なり、ついに心が限界を迎えます。

部活が始まったお盆以降、急激に暴言・破壊行為・ドア封鎖・スマホ依存といった行動が表れます。これは単なる反抗ではなく、「心がこれ以上傷つかないようにするための“自己防衛反応”」です。

引きこもりの原因は、「たった一つの出来事」ではありません。

目に見えるきっかけの裏には、小さな傷や違和感が積み重なった“心の履歴”があります。

「この子はなぜ学校に行かなくなったのか?」と考える前に、「この子は、いつから苦しかったのか?」と問い直す必要があります。

高校生の引きこもりには、必ず「理由」がある。

しかし、正論や励ましでは届かない現実がある——

次章では、親の“正しい言葉”が届かなくなる理由と、そこから見えてくる「支援の壁」について考えていきます。

親として「頑張ってほしい」「乗り越えてほしい」と願ってかけた言葉が、逆に子どもを深く傷つけ、引きこもりを長期化させることがあります。

正論は、時として“心の鎧”となってしまい、子どもをさらに孤立させてしまうのです。

不登校・引きこもりの子どもたちは、自分を責めています。

「自分はできない」「どうせ無理」「迷惑をかけている」と、言葉にはしなくても心の中では自己否定が渦巻いています。その状態で、親から「学校くらい行かないとダメよ」「甘えてるんじゃないの?」「あなたならできるって信じてる」——そんな言葉を投げかけられると、どうなるでしょうか?

一見、励ましや期待の言葉に見えますが、子どもにとってはこう響くことがあります。

心が傷ついている子に“正しさ”を突きつけると、それは刃物のように刺さってしまうのです。

今回の15歳男子の事例では、母親は期末テスト前に息子へ怒りをぶつけました。

「こんなことじゃダメだ」と叱ったことで、息子は少しだけ頑張って数学と英語で1番を取ります。

しかし、それが「回復」につながらなかったのはなぜか。

実はこのとき彼は、「自分の心を殺して」親に応えていたのです。

内側では疲れ果て、苦しさの中で「期待に応えなきゃ」「怒られたくない」という気持ちだけで動いていました。

その結果、夏以降に部活ストレスが加わると、一気に崩れました。

また、学校での面談では、担任が「今踏ん張ってよかったと思える日がくる」と声をかけました。

この“未来への希望”のような言葉も、本人にとってはプレッシャーに感じたのかもしれません。

そして、ある日彼は自室のドアを塞ぎ、暴言を吐き、暴れ、スマホを壊してしまいます。

これは「もう何も聞きたくない」「自分を守る最後の手段」としての行動です。

心理学では、自己肯定感が低い状態での助言や指示は、逆効果になるとされています。

これは「感情の安全基地(Emotional Safe Base)」が失われている状態で、言葉が防衛反応を引き起こすためです。

日本子ども家庭総合研究所の調査でも、不登校経験者の80%以上が「親にもっと話を聞いてほしかった」と回答しています。

必要なのは「解決策」ではなく、「安心して話せる人」の存在なのです。

引きこもりの子どもにとって、“正しい言葉”は必ずしも“心に届く言葉”ではありません。

まず必要なのは、「今、あなたは苦しいんだね」と伝えること。

アドバイスの前に、「理解されている」と感じられる安心感が、子どもを回復の方向へ導く第一歩になるのです。

それでは、どんな言葉なら届くのか?

子どもを追い詰めず、少しずつでも関係を取り戻すためには——

次章では、実際の経過とともに、「信頼と回復」のきっかけとなった瞬間に焦点を当てていきます。

引きこもりは「突然起きる」ものではありません。

多くの場合、小さなサインの積み重ねがあり、あとから振り返ると「あのとき、気づけたかもしれない」と思える瞬間があります。

今回の15歳男子のケースでも、「笑わなくなった日」からすでに、心の限界に近づいていたのかもしれません。

家庭での日常・学校での様子・本人の発言や行動——それらには、心の異変を知らせる“無言のメッセージ”が含まれていました。

ただし、そのときは親も教師も、疲れや反抗期といった「一時的なもの」として受け止めていたのです。

詳細な時系列

以下は、ご家族から寄せられた実際のエピソードをもとに、15歳男子の「心の変化の記録」を時系列で再構成したものです。

この時期のサイン: 努力に報われない思い、自己評価の崩壊。

「なぜ自分はできないんだ」という自責の始まり。

この時期のサイン: 頑張ればできる。でも“心”はついてきていなかった。

外からは「やればできる」と見えるが、内面では疲労困憊。

この時期のサイン: 「居場所がない」という感覚の強まり。

部活が本人にとって“唯一の接点”になるはずが、逆に大きなストレスに。

この時期のサイン: 極度の防衛反応。

他者との接触をシャットアウトすることで、“心を守る”行動へ。

この時期のサイン: 閉じていた心が、ほんの少しだけ開き始める。

外出も増え、TSUTAYAやサイクリングに出かける日もあった。

この時期のサイン: 環境刺激に対する過敏性の表出。

感覚過敏や発達特性が背後にある可能性も。

“不登校ステージ判定”でいえば、ステージ3〜4に近い状態。

ステージ判定表を見て、お母さんは当協会に支援を申し込みになりました

引きこもりは、一夜にして始まったわけではありません。

子どもの心が折れるとき、必ず「前触れ」があります。

ただ、それに気づくには、大人が“評価”や“期待”を一度手放す必要があるのです。

そのとき初めて、見えてくるSOSがあります。

では、どこから支援の糸口を見つければよいのでしょうか?

叱らず、否定せず、本人を受け止める“親の在り方”とは——

次章では、【親にできる支援の第一歩】について具体的に紹介していきます。

「学校に行かせること」よりも大切なのは、“もう一度、親子の信頼関係を取り戻す”ことです。

引きこもりの状態にある高校生には、今すぐの復学や改善を迫るのではなく、

まず心の安全基地を整えることが、支援の第一歩になります。

子どもが不登校や引きこもりに陥ると、親としては焦りや不安から「何とかしなくては」と思うのが自然です。

でも、子ども自身が「自分は大丈夫」と思える土台がなければ、学校復帰も進路選択も、うまくはいきません。

とくに高校生の場合、「周囲と自分を比べる力」が発達している一方で、「社会に助けを求める経験値」はまだ乏しく、“自分だけがダメだ”と極端に思い込みやすい時期です。

この時期に親がやるべきことは、「このままでは困るよ!」という正論を伝えることではなく、

——これらを言葉と態度の両方で伝えていくことです。

今回のケースでも、10月以降の彼の行動は極端でした。

これらはすべて、「今の自分を誰にも見られたくない」という、自己防衛の表れです。

「怖い」「恥ずかしい」「どうしていいかわからない」という気持ちを言葉にできない代わりに、身体全体で拒否していたのでしょう。

しかし、11月に入ってから、少しずつリビングに出てくるようになり、妹とゲームをする様子も見られました。

これは、家庭という空間の中で“安心できる時間”が少しずつ戻ってきた証拠です。

この時、ご家族は無理に学校の話をせず、できるだけ本人の“機嫌のよいとき”に話しかけるスタンスをとっていたとのこと。

それが、彼にとって「まだここに居ていいんだ」と思えるきっかけになったのではないでしょうか。

私たち一般社団法人不登校引きこもり予防協会では、

40年以上の支援経験から、回復には次の3つのステップが効果的であると実感しています。

→本人に「なんとなく元気になってきた」という実感を持たせる。

→「自分にもできることがある」と思えた瞬間が回復の原点。

→“自分を認めてくれる場所”を家庭の外にも作ることで、人生の選択肢が広がる。

親にできる支援は、“何かをさせる”ことより、“安心を与える”ことが先です。

高校生という多感な時期だからこそ、親子の関係修復が回復への最短ルートになります。

そして、自宅だけで難しい場合には、「第三者」の存在が重要です。

私たちのような支援団体や、家庭訪問によるアウトリーチ支援、ピアサポートなどを取り入れることで、家庭の中で詰まってしまった関係をゆるやかにほぐすことができます。

では、実際に支援を受けて変わった子どもたちは、どうやって一歩を踏み出したのでしょうか?

次章では、当協会で支援を受けた子どもたちの成功事例を紹介し、そこから見える「希望の兆し」と「回復のプロセス」をお届けします。

そして——この高校一年生のK君は、その後どうなったのでしょうか?

ご家族と共に歩み出した彼の“再出発の物語”にも、ぜひ注目してください。

どんなに深刻に見える不登校や引きこもりの状態でも、適切な支援と環境の変化があれば、

子どもたちは必ず立ち直れる可能性を秘めています。

私たちが出会ってきた子どもたちは、誰一人として「そのまま」ではありませんでした。

支援が入ったことで、少しずつ笑顔を取り戻し、学び直し、やがて社会へと踏み出していったのです。

引きこもり状態にある高校生の多くは、自分自身を「失敗作」だと感じてしまっています。

でもそれは、“現在の状態”がそう見えるだけであって、その子の“本質”がそうだということでは決してありません。

支援とは、「このままではいけない」と追い詰めることではなく、

「大丈夫だよ。ここから一緒に始めよう」と寄り添うことから始まります。

そして、寄り添いながら本人のペースに合わせたステップを踏むことで、「できた」「話せた」「笑えた」——そんな小さな“変化の芽”が必ず現れてきます。

ここでは、実際に当協会で支援を受け、変化していった高校生たちの成功事例を紹介します。

私の書籍にも下記の成功事例は登場人物として、でています

※この事例は、私の著書『不登校・ひきこもりの9割は治せる』にも登場人物として紹介されています。

彼は「誰かに認められた」ことで、自分の存在に価値を感じられるようになったのです。

※このケースも、私の書籍『高校中退 不登校ひきこもりでもやり直せる』にて詳しく紹介しています。

「自分でも役に立てる場所がある」と実感したとき、彼女は動き出しました。

※この事例は、私の著書『不登校・ひきこもりの9割は治せる』にも登場人物として紹介されています。

「暴れる子」ではなく、「助けを求めていた子」。見方を変えたとき、支援が始まりました。

※当会の支援実績として、講演や書籍でも紹介しています。

外に出られないのではなく、“出ても大丈夫”だと思える環境がなかっただけ。

安心できる場所があれば、人は動けるようになります。

そして——このブログの主人公である高校1年生のK君も、支援を受ける中で確かな変化を見せはじめました。

K君の保護者は、当協会のコーチングを通じて対応を見直し、同時に家庭訪問支援も実施。

まずは外出の練習からスタートし、焦らず少しずつ歩み出しました。

完全引きこもり状態から5ヶ月後——K君は、当協会が提携する通信制高校サポート校へ転校し、さらに学生寮へ入寮。生活リズムを取り戻しながら、学びと仲間との関係を築く環境へと自らの意思で踏み出しました。

「いまこの子に必要なのは、焦らせることでも、言い聞かせることでもない」

ご両親の“本気の覚悟”と、支援チームの粘り強い関わりが、少しずつ彼の心の扉を開いていったのです。

変化は一夜には起こりません。

でも、確実に“動き出す瞬間”はあります。

その芽を見逃さず、そっと育てていくことこそが、私たちが大切にしている支援の在り方です。

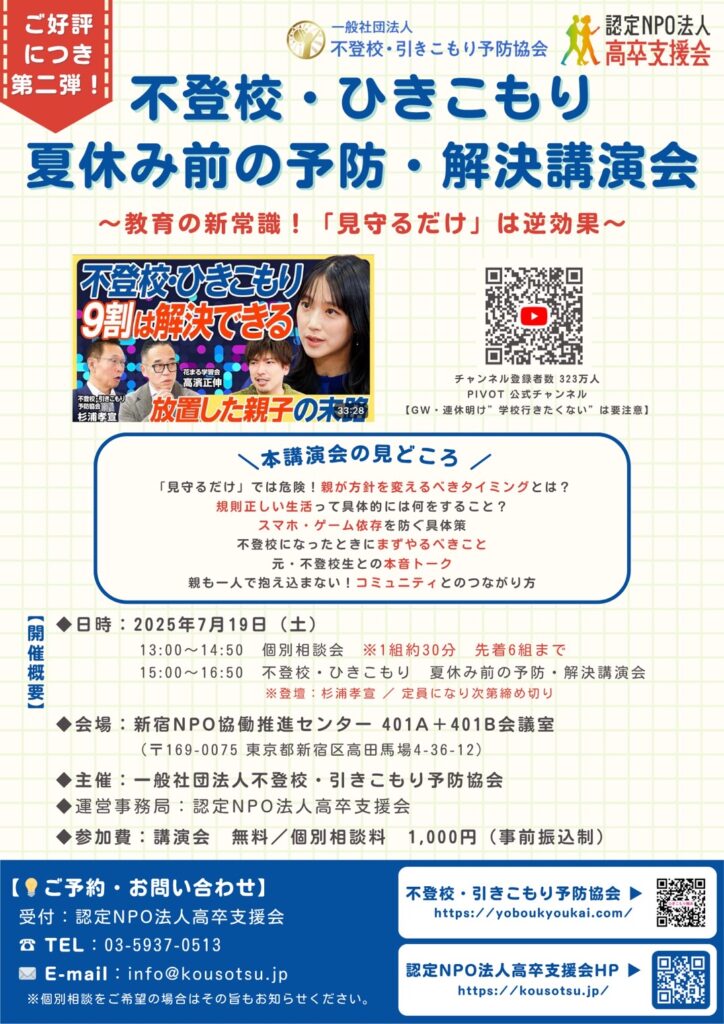

そして今——K君は、2025年7月19日、当協会主催の講演会で自らの経験を発表する予定です。

かつて引きこもっていた彼が、同じ悩みを抱える家庭に向けて語ろうとしている姿は、まさに“未来への一歩”そのものです。

子どもは変われます。

必要なのは、「もう無理」と決めつけない大人の存在です。

支援は魔法ではありません。でも、本人と家族に寄り添い、寄り道しながら歩き続けることができれば、

やがて子どもは、自分の足で立ち上がっていく日が来ます。

子どもが不登校や引きこもりになったとき、最も苦しんでいるのは本人かもしれません。

でもそれと同じくらい、お父さん・お母さんも、誰にも相談できずに苦しんでいるのではないでしょうか。

「どう声をかければいいのか分からない」

「学校に行ってほしいけれど、無理強いもできない」

「このまま一生引きこもってしまうのでは……」

その不安を、一人で抱え込まないでください。

親が変わることで、子どもは変わります。

そして、それを私たちは何千回も現場で目にしてきました。

当協会が支援してきた子どもたちのほとんどは、「もう手遅れかもしれない」と思われていたケースばかりです。

でも、親が変わった瞬間に、子どもにも“変化の余地”が生まれます。

そして、その変化を支える第三者の存在があれば、回復は格段に早まるのです。

K君のお母さんは、当初こうおっしゃっていました。

「もう、どうしたらいいかわかりません。

私のことを“出て行け”と言う息子が怖いです。

でも、見捨てたくないんです。助けてください。」

それでもご夫婦で支援を受けることを決意され、

家庭での関わり方を変え、信頼を取り戻すためのコーチングを受け、

家庭訪問を通して少しずつK君と再び向き合っていきました。

結果として、K君は通信制高校への転校、寮への入寮、そして7月の講演会登壇へと、再出発の道を歩んでいます。

子どもたちの未来は、親の“いまの選択”で大きく変わります。

放置してしまえば、引きこもりは年単位で長期化します。

でも、適切な支援につながれば、半年〜1年で社会に復帰する子も数多くいます。

大切なのは、“待つこと”ではなく、**“正しい支援に動くこと”**です。

どうか、思い出してください。

お子さんが笑っていたあの頃のことを。

私たちは、もう一度あの笑顔を取り戻すお手伝いができます。

K君のお母さん、K君本人の動画はこちら