40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

「通信制高校なら通えるはず」——そう思って入学したのに、結局また通えなくなってしまった。

そんな悩みを抱えるご家庭から、毎日のように相談が寄せられます。

中学時代のいじめがきっかけで不登校になり、「人が怖い」「学校が怖い」と感じてしまうお子さんは少なくありません。

鈴木くん(仮名)もその一人。中学1年生でグループに入れず孤立し、教室に行けなくなりました。

そして通信制高校に進学したものの、またもや登校できない現実に直面しました。

しかし、支援によって鈴木くんは再び動き出しました。

いまではフリースクールの学生インターンとして後輩の支援に関わり、

「卒業後は自衛隊に行きたい」と前向きな目標を語るまでに成長しています。

こうした変化の裏には、「家庭での関わり方」と「行動につながる支援」があります。

当協会では今月も、実際に行動を変えるきっかけとなる2つのプログラムを開催します。

🌿【今月開催】生活改善合宿@八王子

引きこもりや昼夜逆転、無気力を克服するための“動く合宿”です。

参加者同士が共同生活を送り、早寝早起き・食事・運動・学びを通して生活リズムを整えます。

「動けない」から「動ける」へ——一歩を踏み出すための実践型プログラムです。

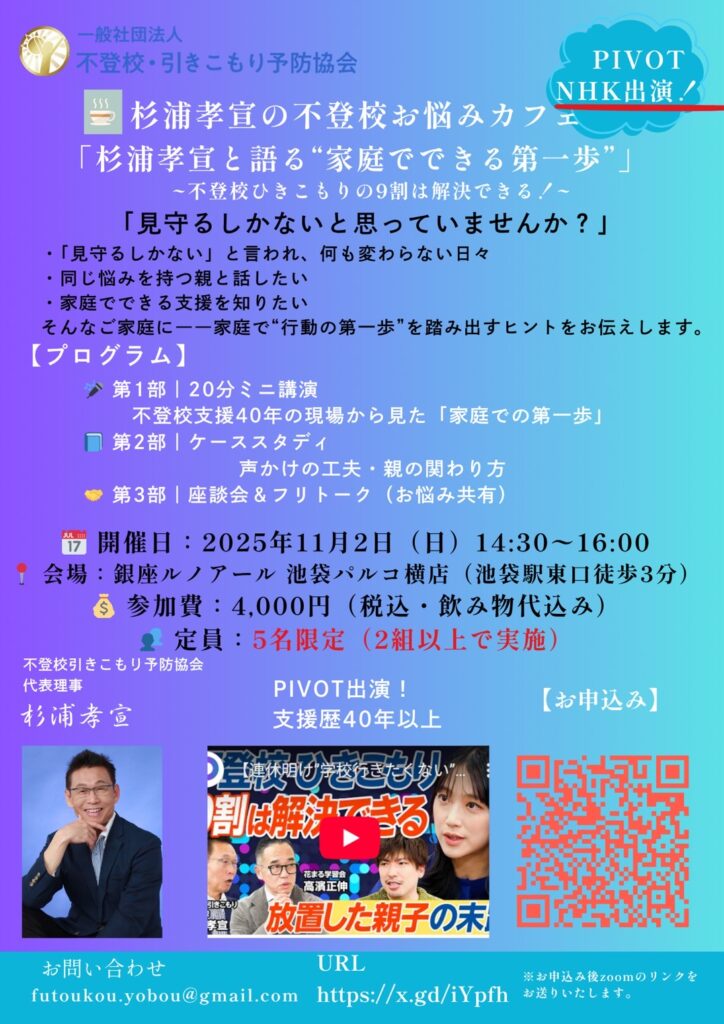

☕【11月2日(日)】杉浦孝宣の不登校お悩みカフェ

テーマ:「家庭でできる第一歩」〜見守るだけでは変わらない〜

不登校支援40年の現場経験から、“親が変われば家庭が変わる”をテーマにした少人数対話型イベントです。

「待つだけでは進まない」「家庭でできる支援を知りたい」という方におすすめです。

📍銀座ルノアール池袋パルコ横店(池袋駅東口徒歩3分)

🕐 2025年11月2日(日)14:30〜16:00(定員5名)

👉 詳細・申込:講演会の案内はこちら

今回は、鈴木くんの歩みを通して「通信制高校に入っても通えない子」に共通する課題と、

回復へ導くための3つの支援法を具体的に紹介します。

あなたのご家庭でも、今日からできる“第一歩”がきっと見つかります。

鈴木くんの不登校の始まりは、中学1年生の春でした。

部活や授業で小さなトラブルが重なり、グループから外されてしまったのです。

「自分の居場所がない」

「誰にも話せない」

そう感じながらも、毎朝学校には行こうと努力していました。

しかし、いじめや無視が続くうちに、登校のたびに体調不良が起きるようになり、ついに学校へ行けなくなります。

不登校が長引くにつれ、勉強の遅れも心配になりました。

中学3年間の学びが抜けてしまったことが、「進学してもついていけないのでは」という不安を強めたのです。

親御さんも「全日制は難しいなら、通信制高校なら…」と考えました。

しかし、心の準備が整わないままの進学では、“通う力”が戻っていないため、再び壁にぶつかることになります。

通信制高校に入っても登校できないケースは、決して珍しくありません。

私たちの支援現場では、次の3つの課題が共通しています。

① 学力のブランク

中学の学び直しをせずに入学すると、「授業についていけない」という焦りが生まれます。

この不安が自己否定につながり、登校意欲を下げてしまいます。

② 体力の低下

不登校期間中の生活リズムの乱れで、朝起きる・外に出る体力が落ちています。

結果、通学の「行動ハードル」が上がってしまうのです。

③ 対人不安・トラウマ

いじめを経験した子どもは、「また笑われるのでは」「裏で悪口を言われるのでは」と強い不安を抱えます。

この“人への恐怖”が、教室のドアを開けられない最大の原因になります。

通信制高校は学びの柔軟性が魅力ですが、「心理的な回復」が伴わなければ通うことは難しいのです。

鈴木くんが再び外に出られるようになったきっかけは、

フリースクールでの「ゆるやかな学び直し」でした。

当初は「人が怖い」「教室に入れない」と話していたため、

週1回・1時間半だけの通所から始めました。

担当スタッフは「無理せず、できたことだけを一緒に確認しよう」と声をかけました。

家庭教師や映像授業と違い、フリースクールでは「安心して通える場所」があること自体がリハビリになります。

少しずつ通う時間を伸ばし、仲間と話すことが増え、「行けた」「できた」という成功体験を積み重ねていきました。

学力面だけでなく、「人と関わる練習」「朝起きて外に出る習慣」など、

社会的スキルを取り戻すプロセスが、通信制高校での再挑戦を支えたのです。

心の準備が整っても、体が動かない——。

そんな子どもには、「生活改善合宿」が効果的です。

鈴木くんも、最初は「合宿なんて無理」と話していました。

しかし、勇気を出して参加した3泊4日のスキー合宿でした。これが彼にとって大きな転機となりました。

朝6時起床、みんなで食事を作り、自然の中で体を動かす。

ゲームもスマホもない環境で、最初の1日は落ち着かない様子でしたが、

2日目には笑顔で他の生徒と話す姿が見られました。

この「動けた」という体験が、「人と関わっても大丈夫」という感覚を呼び戻したのです。

フリースクールや合宿で回復が進むと、次に必要なのは「仲間とのつながり」です。

鈴木くんも、少しずつ他の生徒と話せるようになり、

今では高校3年生として後輩支援を行う学生インターンに成長しました。

かつて「人が怖い」と話していた彼が、

いまでは「自分の経験を後輩に伝えたい」と語ります。

支援を受ける側から、支援する側へ。

この変化こそが、社会復帰の最終ステップなのです。

ピアサポート(同じ経験を持つ先輩との交流)は、

「自分もできるかもしれない」という希望を生み、孤立を防ぎます。

本人の自己肯定感を高めるうえで欠かせない要素です。

鈴木くんは現在、支援会の学生インターンとして活動しながら、

後輩たちの相談にのる立場になりました。

以前は人を避けていた彼が、いまは“誰かを支える存在”に。

「自衛隊に入って、心も体も強くなりたい」

そう話す姿に、お母さんは涙を流されました。

支援は「特別なこと」ではありません。

正しい順番で、生活・心・学びを整えることで、どんな子も再び立ち上がれます。

通信制高校は「再出発の場」ではありますが、「回復の終着点」ではありません。

通うためには、生活リズム、学び直し、人間関係の回復という3本柱が不可欠です。

鈴木くんが変わったように、

一歩ずつ段階を踏めば、どんな不登校・引きこもりでも再び社会につながれます。

焦らず、諦めず、

“親の学び × 子の行動支援”という両輪でサポートしていきましょう。

「通信制高校に入ったけれど通えない」

「人が怖い」「外に出られない」

そんなお悩みを抱えるご家庭へ。

まずは【30分無料相談】で、現状と最適な支援ステップを一緒に考えましょう。