40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

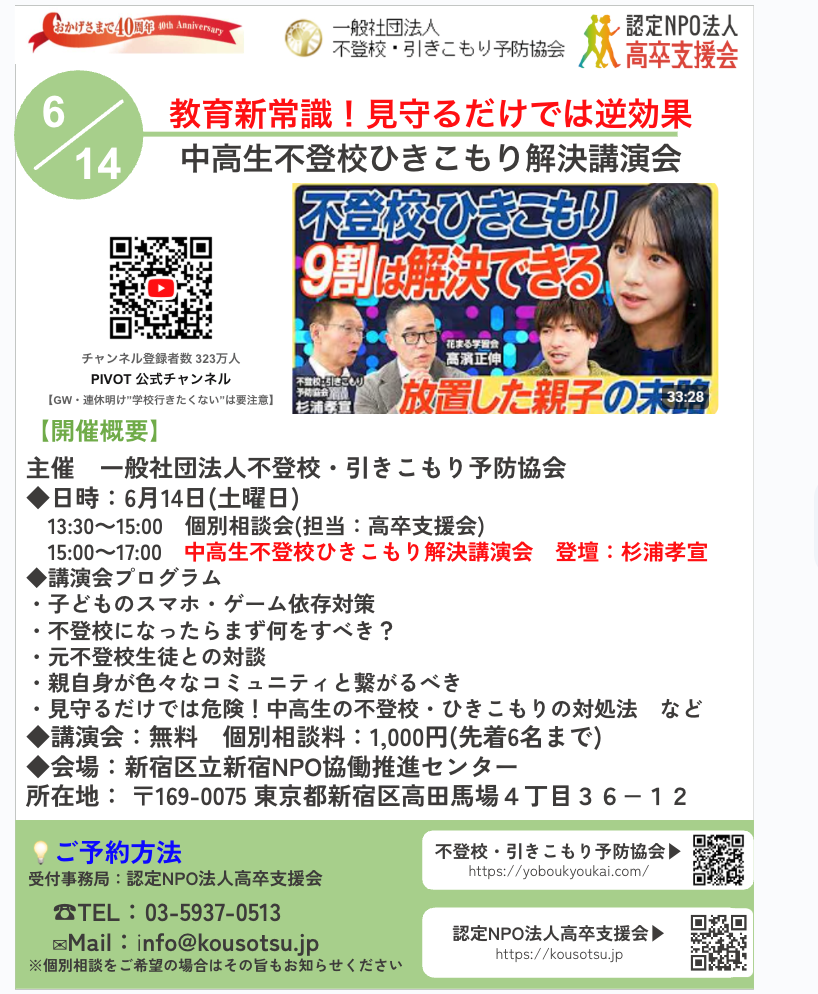

昨日の講演会では、不登校や引きこもりの問題に直面しているご家庭向けに、実際に支援を受けた4人の子どもたちの成功事例を当事者、本人のリアルな話とともに紹介しました

一般社団法人不登校引きこもり予防協会 代表理事、認定NPO法人高卒支援会の創業者である、私、杉浦 孝宣は 多くの保護者の方々が抱えている「どうしたら良いのか分からない」という悩みに対して、実践的な解決策とともに、ピアサポートやアウトリーチ支援がどれほど重要かについてもお伝えしました。

ピアサポートとは、同じような経験を持つ子どもたち同士が支え合い、励まし合う支援方法です。

「自分と同じ立場の人からの助けが、回復への力になる」ということを示す支援方法です。

アウトリーチ支援は、引きこもり予防士が家庭に訪問して支援を行う方法で、「家の外に出ることが難しい子どもにとっては、家庭内で信頼関係を築きながら支援を提供する」重要な手段となります。

講演会では、これらの支援方法がどのように回復に繋がったのかを具体的な体験を通じて紹介し、不登校や引きこもりの子どもたちが社会復帰への第一歩を踏み出すために必要な支援のアプローチについても深く掘り下げました。

このブログでは、昨日の講演会で触れた成功事例をもとに、不登校・引きこもりを解決するための鍵をさらに詳しくお伝えします。

不登校や引きこもりの問題は、現在の日本社会で最も深刻な課題の一つです。不登校の子どもたちの数は年々増加し、近年では引きこもりの成人化も進んでいます。教育現場でもこの問題に対応しきれない現実があり、多くの家庭が孤立しているという現状が続いています。

多くの保護者が「様子を見ましょう」「見守りましょう」という対応に悩まされています。学校側からも「そのうち自分から動き出すかもしれない」と言われ、実際には何もしないまま時間が過ぎてしまうことが多いのです。しかし、この見守りが実際には放置となり、子どもの問題がますます悪化する原因となります。

このような現実は、pivotでもお伝えしましたが、見守るだけでは問題は解決しないということを多くの家庭で実感しています。問題を放置すれば、子どもはますます社会との接点を失い、家庭の中で孤立していくのです。

親は子どもを支える最初の援助者ですが、その支援の方法を誤ると、問題が悪化する可能性があります。適切なタイミングでの関わり方と、専門的な支援を組み合わせることで、子どもたちの未来を切り開くことができるのです。ここでは、早期の対応がどれほど重要であるかを強調し、親としてどう向き合うべきかを解説します。

不登校と引きこもりは、段階的に進行していく問題であり、それぞれのステージに応じた対応が必要です。以下のステージ判定表を使って、子どもの状態を見極め、適切な支援を行うことが重要です。

| ステージ | 不登校期間 | 親子関係 | 生活リズム | 食事状況 |

| ステージ1 | 1日~60日 | 会話あり | 朝起きている | 一日3食食べている |

| ステージ2 | 61日~180日 | 会話はあるが減少 | 昼夜逆転気味 | 食事の回数が減る |

| ステージ3 | 181日~1年 | 会話がほぼない | 完全昼夜逆転 | 好きな物しか食べない |

| ステージ4 | 1年以上 | 閉室、無反応 | 長時間寝ている | 食事の呼びかけも困難 |

| ステージ5 | 20歳以上 | 社会的孤立 | 完全自閉 | 栄養不良も見られる |

ステージ1〜2は、まだ不登校の初期段階であり、親子間でのコミュニケーションが取れる時期です。この段階では、生活リズムがまだ整えやすく、家庭内での支援が可能な段階です。親子が一緒にルールを決め、少しずつ改善していける可能性が高いです。

この段階で重要なのは、見守りではなく、積極的に関わりを持つことです。適切なタイミングで支援を入れることで、再登校や社会復帰に向けて大きな一歩を踏み出すことができます。

ステージ3以上は、不登校が長期間続き、引きこもりに進行した段階です。この時期には、社会との接点がほとんどなくなり、生活リズムも完全に乱れて、食事も偏りがちになります。親子の会話が途絶え、家庭内での対応だけでは解決が難しくなります。

この段階では、家庭だけでなく、専門家(引きこもり予防士)の支援が非常に重要です。早期の介入がないままだと、状況がさらに悪化し、社会復帰がますます難しくなります。社会との接点を持たせるために、家庭訪問やピアサポートを活用し、少しずつ信頼関係を築く必要があります。

不登校や引きこもりには、必ず段階的な進行があります。それぞれのステージで、適切な支援を行うことが、子どもたちの回復の可能性を広げます。親としてできる最初のステップは、早期の問題認識と対応です。子どもが不登校になったと感じた時点で、支援を考えることが大切です。ステージに応じた支援を通じて、子どもは社会に戻り、未来を切り開くことができます。

不登校や引きこもりは、決して珍しい問題ではありません。社会全体で支えるべき課題です。早期に支援を開始し、家庭と専門機関が連携することで、9割以上の子どもたちが回復することができます。

今すぐ行動を起こし、子どもたちの未来を支援する第一歩を踏み出しましょう。

今、多くの保護者がスマホやゲームの使いすぎを心配しています。「ずっと画面を見ている」「話しかけても無反応」――その姿を見ると、ついイライラしたり、不安になってしまいますよね。しかし、スマホやゲームに対する反応は、子どものステージに応じて適切に対応することが重要です。

残念ながら、未熟な専門家の中には、「今すぐスマホを捨てろ」や「ゲームは禁止しろ」という極端な指導をする方もいます。

また、逆に「本人がやりたいなら尊重してあげて」や、「様子を見ましょう」だけで済ませてしまうケースもあります。

しかし、これらの対応では不登校や引きこもりの問題を解決することは難しいのです。

私たちは、40年以上の支援経験を通して不登校や引きこもりは、そんな単純な問題ではないと確信しています。スマホやゲームがその子にとって何を意味しているのかを理解せずに対応すると、逆に問題が悪化する可能性があることを知っています。

私たちは、**ゲームやスマホを「敵」ではなく「味方」**として使います。ゲームやスマホの使用は、子どもたちが社会と繋がるための重要な接点になることがあります。例えば、ゲーム内での会話をきっかけに子どもとの信頼関係を築くことができます。以下は、実際に支援スタッフがゲームを使って関係を深めたケースです。

実際に、支援スタッフがフォートナイトやマインクラフトを一緒にプレイしながら関係を深めたケースもあります。それがきっかけで、外に出られるようになり、今は通信制高校で学んでいる子どももいます。

まとめ

「ゲームは悪」ではありません。使い方と関わり方さえ間違えなければ、回復のきっかけにもなるのです。

S君は、中学2年生で不登校になり、その後引きこもりの状態が進行しました。ゲーム依存と暴言、暴力が家庭内で深刻な問題となり、最終的には家庭内で包丁を振りかざすという暴力的な行動にまで発展しました。この時点で、家族は非常に困惑し、どうしていいかわからない状態でした。しかし、私たちの支援を受けることで、S君は立ち直り、現在では大学進学を目指して勉強を続けています。

回復の鍵

S君の回復の大きな要因は、ピアサポートとアウトリーチ支援(家庭訪問)でした。特に、同じ経験を持つコータ君との関わりが、S君の心を開くきっかけとなり、支援を通じて少しずつ自信を取り戻しました。

S君は、ステージ判定4に該当し、家庭内での支援だけではなく、専門的な支援が欠かせない段階にありました。そのため、支援機関との連携を強化し、社会復帰への道を切り開くための支援を続けました。

N君は、学校に行けなくなり、その後引きこもりが進行しました。家庭内で抱えていた問題や学校での人間関係が原因で、次第に家に閉じこもるようになりました。初めは、家族内でのコミュニケーションが取れない状態が続いていましたが、私たちの支援を受けることで、少しずつ信頼関係を築き、社会復帰の第一歩を踏み出すことができました。

支援方法

N君も、ステージ判定4に該当する段階で、家庭内だけでは解決が難しく、専門家の介入が求められました。この段階では、専門的な支援が非常に重要であり、早期に専門機関を導入することが回復の大きな鍵でした。

コータ君は、不登校や引きこもりの経験者であり、今では他の子どもたちを支援する立場に転身しました。自身も引きこもりの状態から立ち直り、今度は同じ経験を持つ子どもたちに支援を行っています。コータ君の体験は、ピアサポートの力を証明する素晴らしい例です。

支援方法

コータ君の支援が、引きこもりの問題を解決するためにいかに重要であったかを理解することができます。同じ経験を持つ支援者がいることで、子どもたちの心が開かれ、回復へと進むことが可能になります。

岡安さんは、進学校で不登校になり、その後通信制高校に転校しました。最初は、自分自身の状態を受け入れることができませんでしたが、支援を受けて自分のペースで進むことができ、最終的には大学進学を果たしました。

支援方法

岡安さんは、ステージ判定2に該当し、不登校初期段階であったため、家庭内での支援が可能でした。この段階では、焦らずに自分のペースで進むことが回復への鍵であり、支援を受けながら社会復帰を果たしました。

これらの成功事例からわかるように、不登校や引きこもりの問題には、それぞれの段階に応じた適切な支援が必要です。ステージ判定に基づいて支援方法を変えることで、子どもたちは回復への道を歩み始めることができます。

不登校や引きこもりは、決して一人で抱え込むべき問題ではありません。適切な支援とタイミングで、子どもたちの未来は大きく変わります。

不登校や引きこもりに直面したとき、何より重要なのは、親子の信頼関係を築くことです。支援には時間と根気が必要ですが、子どもたちが再び社会とのつながりを取り戻し、自立へと向かうためには、親の理解とサポートが不可欠です。ここでは、解決への実践的なアドバイスをいくつかの観点から紹介します。

不登校や引きこもりの問題が解決に向かうためには、親子間の信頼関係を築くことが最も基本的かつ重要なステップです。この信頼関係がないと、どんなに支援を試みても、子どもはその支援を受け入れにくくなり、状況が改善しにくくなります。

「見守るだけ」では、子どもが社会から孤立するリスクがあります。見守ることは、確かに重要な役割を果たす場面もありますが、長期間にわたって見守り続けるだけでは、解決には至りません。

「見守り」という言葉に頼るのではなく、適切なタイミングで親が積極的に関わり、支援を提供することが大切です。見守ることだけでは、子どもが自ら動き出すきっかけにはならず、問題が悪化してしまうことがあるからです。

家庭内の問題だけで解決するのは難しいため、外部の支援を積極的に活用することが、回復への近道です。子どもが家庭内で閉じ込められている場合、外部からのサポートが非常に重要になります。外部の支援者は、家庭内の問題を客観的に見つめ、適切なサポートを提供することができ、家庭だけでは解決できない問題に対して専門的なアプローチを提供します。

不登校や引きこもりは、精神的な問題や社会的な適応に関する課題が深く関わっていることが多いため、専門的なカウンセリングや支援が非常に効果的です。特に、引きこもり予防士や心理士、社会福祉士などの専門家が関わることで、具体的な解決策が見つかりやすくなり、適切な支援が行えるようになります。

例えば、私たちの支援団体である一般社団法人不登校引きこもり予防協会では、引きこもり予防士が子どもたちの状況を深く理解し、個別の支援計画を立ててサポートを行っています。この専門的な支援により、不登校や引きこもりの9割は解決しています。

ピアサポートは、同じ経験を持つ子ども同士が支え合い、励まし合う支援方法で、回復への大きな力となります。子どもたちは、自分と同じような問題を抱える他の子どもたちとの関わりを通じて、自分がひとりではないと実感し、心が開かれることが多いです。

私たちの支援プログラムでは、ピアサポートの仕組みを積極的に取り入れており、子どもたちが同じような経験を持つ支援者や仲間と関わることで、前向きに進む勇気を得られるようにしています。例えば、コータ君のような先輩が、新たに支援を受ける子どもたちをサポートし、回復の過程を共有することが、その後の社会復帰に向けた第一歩となります。

家庭内だけでは解決できない問題に直面したとき、家庭外の支援がどれだけ重要かは、実際の事例を通じて証明されています。特に、引きこもり予防士とピアサポートが提供するサポートは、回復のスピードを加速させる非常に大きな要素です。

時々、支援に来られる保護者の方々からこんな声を聞くことがあります:

「すみません、こんなことで相談してしまって…」

そのとき、私はいつもこう答えます

「相談してくれて、ありがとうございます。」

「誰かに話すことが、支援の第一歩なんですよ。」

不登校や引きこもりは、決して親一人で背負うべき問題ではありません。“親の責任”として考えがちですが、

実は“社会全体で支えるべき課題”なのです。

私たちは、どんなときでも、何度でも、一緒に考える準備ができています。困ったときには遠慮せず、すぐに声をかけてください。

これまで多くのご家庭が、「親が一人で悩んでいたのをやめて、支援者と手を組んだ瞬間から、子どもが変わり始めた」という経験をしています。

今日、ここに参加している皆さんにも、同じ可能性があると信じています。

支援とは「一緒にやること」です。その力をどうか信じてください。

一般社団法人不登校・引きこもり予防協会は、40年前より 「子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自律し、社会に貢献する未来を実現する」という教育ミッションを掲げ、不登校やひきこもりという問題に積極的に取り組み、

1万人以上の子供たちをサポートしてきました。

このミッションを達成するため、私たちは以下の3つのステップに基づいたプログラムを展開しています。

これらのステップを実践し、1万人以上の子どもたちが変わり、成功率は9割以上を誇ります。

こうした活動はNHK「おはよう日本」 プレジデントオンライン Youtube pivotでは前編+後編 30万超再生回数 多くの親御さんに希望を届けました。

加えて成功事例が満載のリンク集を参考にしていただきたいと思います。当会のミッションに共感し、真剣にお子さんの不登校や引きこもりを解決したい方、ぜひ私たちと一緒に取り組みましょう。一緒にお子さんの未来を輝ける人生に切り開いていきましょう!時間は待ってくれません。不安を感じたその時が、解決への第一歩を踏み出すチャンスです。私たちと一緒にお子さんの未来を守りましょう!