40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

不登校や引きこもりで悩んでいる保護者の皆様へ、私は不登校や引きこもりの専門家です。過去40年間で1万人以上の高校生を支援し、そのうち9割以上が再び社会に戻っていきました。引きこもり高校生いつ終わるのか?は引きこもった期間以上に時間を要します!

もし、お子さんがこのような問題で悩んでいる場合、私の経験と知識でお手伝いできるかもしれません。ぜひ、一緒に問題を克服し、明るい未来を築いていきましょう。

一般社団法人 未来自律支援機構(JADA)は、前身の「不登校・引きこもり予防協会」より40年以上にわたり、「子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自律し、社会に貢献する未来を実現する」という教育ミッションを掲げてきました。

私たちは、不登校や引きこもりを単なる「休養」で終わらせず、社会で生き抜くための「自律(Autonomous Development)」へと導く専門機関です。これまで1万人以上の子供たちをサポートし、社会復帰率9割以上という圧倒的な実績を誇ります。

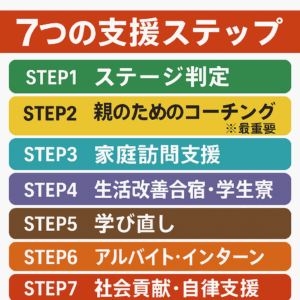

これらのステップを実践し、1万人以上の子どもたちが変わり、成功率は9割以上を誇ります。

こうした活動はNHK「おはよう日本」 プレジデントオンライン Youtube pivotでは前編+後編 45万超再生回数 多くの親御さんに希望を届けました。

加えて成功事例が満載のリンク集を参考にしていただきたいと思います。当会のミッションに共感し、真剣にお子さんの不登校や引きこもりを解決したい方、ぜひ私たちと一緒に取り組みましょう。一緒にお子さんの未来を輝ける人生に切り開いていきましょう!時間は待ってくれません。不安を感じたその時が、解決への第一歩を踏み出すチャンスです。私たちと一緒にお子さんの未来を守りましょう!

「引きこもり」は、日本で発生した社会現象を指し、社会から自己を引きこもらせる行動を指します。引きこもりの一般的な定義は「学校や職場などの公共の場から自己を隔離し、自宅や部屋で過ごすことを選ぶ行動」を指します。

内閣府の引きこもり推計では146万人以上とされています。また、全体の約5%にあたる人々が30年以上も引きこもり状態にあります。さらに新型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う社会環境の変化は、引きこもりの人々をさらに増加させる一因となっていると考えられます。

厚生労働省の「若年者の自立と就労支援総合対策」における定義に従えば、「原則として自宅以外の場所に出ず、学校や職場に通わず、家族以外の人々との交流もほとんどない状態が続いている、半年以上の若年者」を指します

| ステージ | 不登校・引きこもり期間 | 特徴・状態 | 推奨される対応 |

|---|---|---|---|

| ステージ1 | 1日〜60日 | 不登校が始まったばかり。生活リズムは比較的安定。 | 親子の会話を大切にし、生活習慣を整える。無理に登校を促さない。 |

| ステージ2 | 61日〜180日 | 生活リズムの乱れが出始め、家庭での対応が難しくなってくる。 | 学校・専門機関への相談を開始。家庭外の支援を視野に入れる。 |

| ステージ3 | 181日以上 | 外出や登校の意欲が低下。第三者の支援が必要になる時期。 | 訪問支援やカウンセリングなど、第三者の介入を取り入れる。 |

| ステージ4 | 年単位 | 部屋から出ず、家族との会話も困難に。社会との接点が断たれる。 | 専門家と連携し、段階的な社会復帰を見据えた支援を計画。 |

| ステージ5 | 20歳以上 | 長期化した引きこもり。就学・就労が難しく、将来の見通しが立たない。 | 専門機関・支援施設の利用を検討。家族も支援を受けながら対応。 |

引きこもりと不登校は両方とも若者が学校に行かない状態を指しますが、その背後にある状況や動機、持続時間などに違いがあります。不登校は主に学校環境に対する反応として起こります。いじめ、教師との対立、学習の困難さ、学校の社会的環境に適応できないといった理由から、生徒が学校に行くことを拒否する状態を指します。この状態は一時的なものであることが多く、学校環境や個々の問題が改善されると解決することが多いです。私たちのAI判定サービスでは、ステージ判定1〜2が不登校です

一方、引きこもりは社会全体からの隔離を指します。これは学校だけでなく、友人、趣味、職場などからも遮断されることを意味します。引きこもりは通常、長期間にわたり(半年以上)持続します。引きこもりは社会的な不適応、精神的な問題、自己意識の問題など、より深刻な問題から起こることが多いです。私たちのステージ判定3以上が引きこもりに該当します。引きこもりの子供を放っておくと、状況が悪化し、回復が難しくなる可能性があります。早めの支援や介入が必要なので、関係者や家族は積極的に行動すべきです

引きこもりの中高生との相談では、以下の特徴を持つことが一般的です。

昼夜逆転した生活リズムや、基本的な身体の衛生管理を怠ることから生活リズムが崩壊し、自己管理が疎かになる。具体的には、食事や睡眠のパターンが乱れ、お風呂に入らない、髪の毛や爪の手入れをしないなどの現象が見られます。さらに、部屋の整理整頓を怠り、部屋がゴミで溢れ、異臭が漂う状態になります

当会で支援し、立ち直った カイト君もこの典型でした

学校や趣味の活動、友人との交流をシャットアウトして、引きこもります。家族以外の人との接触を避け、自宅や部屋に大部分の時間を過ごします。また、親と話す事も避けるようになります

他者とのコミュニケーションを避け、自己表現を抑制する傾向があります。外に出ると不安や恐怖を感じることもあります。加えて、デジタルデバイスに没頭し、長時間ゲームやスマートフォンを使用する傾向が見られます。相談者の子の多くが起きている間、ズッと、ゲーム

長期間の引きこもりは学業の遅れを招くことが多く、これが社会的な孤立を深めます。学業より、規則正しい生活に戻す事を考えましょう

親がゲームのやり過ぎ等を注意すると、暴言や家庭内暴力を振るう子も少なくありません。親とのコミュニケーションが著しく乏しい状態であるため、親が引きこもりの子に対して適切なアプローチを取ることが重要です。

場合によっては第三者の介入が必要です

当会の年間相談、700件の不登校、引きこもり相談のうち、90%は生活習慣やゲームネット依存が原因です。

引きこもりの状態になる要因は以下のようなものがあります。

不規則な生活習慣や不健康な食事、運動不足も引きこもりの要因になり得ます。特に、夜型の生活リズムは引きこもりの状態を維持する要因となることがあります。生活習慣を真っ先に直しましょう。

友人関係の問題や、自己表現やコミュニケーション能力の不足による社会的孤立も引きこもりの要因になります

家庭内の対人関係の問題や親の過保護、家庭環境の変化(例えば、離婚や転居など)も引きこもりに影響を及ぼすこともあります

学校でのいじめや教師との対立、中高一貫校の勉強に対するプレッシャーなどが引きこもりの要因となります。中退後の居場所が無い等も引きこもりにつながります

自己肯定感の低さ、過度の不安感や恐怖感、うつ病や社交不安障害などの精神的な問題も引きこもりの状態を招くことがあります 当会としては最初から医療機関などに頼るのではなく、生活習慣を改善すれば多くの方が引きこもりは解決します

親御さんが引きこもりの子どもをサポートするためには、以下の対応策とアドバイスが役立つかもしれません。

良い睡眠、適切な食事、適度な運動は、引きこもりの子どもの健康状態と気分を改善するために重要です。これらの健康的な生活習慣を維持し、子どもがそれらを実践するのを助けることが最重要です

必要であれば、当会、引きこもり予防士はじめ心理カウンセラーや精神保健の専門家に相談し、適切なケアや治療を受けることも重要です。専門家は、子どもの状況を適切に評価し、適切な治療法やサポートを提供できます。当会を信頼頂ければ、お任せ下さい

引きこもりの子どもは、孤立感や自己否定感を感じることが多いため、親からの愛情と支持を明示的に示すことが大切です。それは、言葉だけでなく、行動で示しましょう

引きこもりからの復帰は引きこもった分だけ時間がかかるため、短期、長期と支援計画を立てる事も重要です。例えば、部屋を片付ける。お風呂に入る。毎日の散歩、友人との連絡、ボランティア活動など、日常生活の中で小さなステップを積み重ねることで達成可能な目標を設定する事をオススメします

まず最初に、引きこもりの子どもを非難せず、その感情や思いを理解しようとする姿勢が必要です。頻繁に直接的な対話を試みることも大切ですが、プレッシャーに感じさせないよう、自発的に話す空間を提供することが有効です。

引きこもりは深刻な問題であり、その解決は一朝一夕にはできません。しかし、以下に示すような対応と取り組みにより、改善の道筋をつけることが可能です。

一日のリズムを整え、健康的な食事と適度な運動を確保することで、心身の健康を改善します。これは睡眠パターンの修正や、日光を浴びる時間を増やすことも含まれます。当会では不登校合宿、学生寮もオススメしています

引きこもりの子どもが社会に再びつながる手助けをします。それは学校や地域の活動、ボランティア活動などを通じて、徐々に他の人々との交流を増やすことで達成されます。

頻繁に直接的な対話を試み、子どもの感情や思考について理解しようとします。これは非難やジャッジを避け、安全でオープンな対話の空間を提供することによって達成されます。

引きこもりの子どもが自分自身の価値を再認識することを助けます。これは、自己肯定感を高める活動や趣味、スキルの発展を通じて達成されます

引きこもりは、個人だけでなくその家族、そして社会全体にも影響を及ぼします。以下は、引きこもりのリスクと現状についてのいくつかの視点です。

長期間にわたる引きこもりは、健康的な食事や適度な運動の欠如、日光不足により心身の健康問題を引き起こす可能性があります。さらに、社会的な孤立は孤独感を増大させ、うつ病や不安障害などの精神的な問題を引き起こす可能性もあります。

引きこもりは学校や職業訓練からの離脱を招くことが多く、これが将来の就労機会や生活資格を制限する可能性があります。

引きこもりの人が増えると、それは社会全体の労働力を減少させ、社会的な経済的な負担を増大させます。特に日本では、高齢の親が成人の引きこもりの子を支える「9060問題」が深刻な社会問題となっています。

引きこもりは家庭内のストレスを増大させ、家族間の関係に影響を及ぼします。特に、兄弟や両親が引きこもりの状況にどのように対処すべきかを理解しにくい場合、これはより顕著になる可能性があります。

引きこもりの人はしばしば社会的な孤立を感じ、自分自身を他者と比較し、自己価値の低下を感じることがあります。これは自己尊重感の低下を引き起こし、更なる引きこもりを引き起こす可能性があります。

2019年の元農水事務次官殺害事件のように、引きこもりが長期化すると、家庭内での深刻な事件につながる可能性があります。この事件は、社会全体が引きこもり問題に対してどれだけ真剣に取り組む必要があるかを改めて浮き彫りにしました。

引きこもりは、決して他人事ではありません。多くのご家庭が悩み、戸惑い、そして希望を探しています。この問題の背景は複雑で、一人ひとりに違った事情があります。けれども、一つだけ確かなことがあります。

それは、引きこもりは必ず終わらせることができるということです。

大切なのは、「いつ終わるのか」ではなく、「どう支えるか」。焦らず、寄り添いながら、一歩ずつ進んでいくことが解決の近道になります。

親としてできることは、完璧な答えを見つけることではありません。「あなたのことを信じてるよ」「いつでも味方だよ」その言葉が、子どもにとっての大きな支えになります。

私たちはこれまで、引きこもりに悩むご家庭と数多く向き合ってきました。40年以上にわたる経験から言えるのは、「誰でも、自分の人生をやり直せる力を持っている」ということ。正しいステップと、温かなサポートがあれば、人は変われます。

時間はかかるかもしれません。でも大丈夫です。私たちと一緒に、一歩ずつ進んでいきましょう。子どもたちの未来には、きっと光があります。どんな時でも、希望は消えません。信じて、寄り添っていきましょう。私たちが、そばにいます。

![[WARNING] PATRICIDE & THE MYTH OF WAITING](https://yoboukyoukai.com/wp-content/uploads/2026/02/スクリーンショット-2026-02-01-6.25.13-300x160.png)

![[WARNING] PATRICIDE & THE MYTH OF WAITING](https://yoboukyoukai.com/wp-content/uploads/2026/02/スクリーンショット-2026-02-01-6.25.13-300x160.png)

![[WARNING] PATRICIDE & THE MYTH OF WAITING](https://yoboukyoukai.com/wp-content/uploads/2026/02/スクリーンショット-2026-02-01-6.25.13-300x160.png)