40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

40年以上の指導歴と不登校・ひきこもりの

9割を立ち直らせた解決力

まずは30分無料相談へ

「学校へ行きたくない」は誰にでも起こる

「うちの子が“学校へ行きたくない”なんて言うなんて…」

そう驚かれる保護者の方も多くいらっしゃいます。でも、実はこの言葉は、どんな子どもにも起こりうる“心のサイン”です。

私は一般社団法人不登校引きこもり予防協会の代表理事として、40年以上にわたり1万人以上の子どもたちと向き合ってきました。

その経験の中で、子どもが「学校へ行きたくない」と言い出す背景には、必ず理由があることを何度も見てきました。

文部科学省の統計でも、不登校の児童生徒数は年々増加しています。特に中学生の不登校は2023年度に過去最多を更新し、社会的にも大きな課題になっています。

中でも、2学期のスタートは不登校が増える時期です。夏休み中に生活リズムが乱れたり、部活のトラブルや友人関係の変化があったり、心のエネルギーが回復しないまま新学期を迎えると、学校に戻るハードルが非常に高くなるのです。

また、文化祭や体育祭などの集団行事が苦手な子にとっては、大きなストレスになります。

実際、2025年8月に私たちの協会に寄せられた不登校相談件数は22件でした。

内容の多くは「2学期初日から一度も登校できていない」「修学旅行には行きたい気持ちはあるけれど、登校はできない」といったものでした。

| 6月 | 7月 | 8月 | |

| 相談件数 | 39 | 60 | 16 |

| 総合入会件数 | 3 | 7 | 4 |

| 総合面談件数 | 20 | 60 | 29 |

| 書籍からの相談 | 0 | 2 | 0 |

| 内容 | アウトリーチ支援 | アウトリーチ支援 | アウトリーチ支援 |

| 転学相談 | 転学相談 | 転学相談 | |

| フリースクール | フリースクール | 通信制高校 | |

| 引きこもり訪問支援成功数 | 0 | 2 | 1 |

| 主な地域 | |||

| 東京 | 33 | 56 | 29 |

| 神奈川 | 1 | 1 | 2 |

| 埼玉 | 0 | 1 | 4 |

| 千葉 | 0 | 0 | 0 |

| その他地域 | 2 | 2 | 1 |

| 不明 | 3 | 0 | 0 |

| 合計 | 39 | 60 | 22 |

ある保護者の方は、「勉強意欲もあり、受験への希望もあるのに、朝になると動けなくなる」と話してくださいました。

これは、回復の見込みが高い“ステージ1”の典型的な状態です。

つまり、気持ちはあるのに体が動かない。子ども自身も「このままじゃいけない」とわかっているのです。

親がその言葉を「甘え」と受け取ってしまうと、子どもは自信を失い、ますます自分の殻に閉じこもってしまいます。

でも逆に、「これは助けてほしいというサインなんだ」と受け止めることで、不登校の長期化を防ぎ、回復への一歩を踏み出すことができるのです。

私たちは、どんな子にも「変わる力」があると信じています。

まずは今の状況を否定せず、子どもの声に耳を傾けてください。

それが、支援のスタートラインです。

一般社団法人不登校・引きこもり予防協会は、40年前より 「子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち、自律し、社会に貢献する未来を実現する」という教育ミッションを掲げ、不登校やひきこもりという問題に積極的に取り組み、

1万人以上の子供たちをサポートしてきました。

このミッションを達成するため、私たちは以下の3つのステップに基づいたプログラムを展開しています。

これらのステップを実践し、1万人以上の子どもたちが変わり、成功率は9割以上を誇ります。

こうした活動はNHK「おはよう日本」 プレジデントオンライン Youtube pivotでは前編+後編 30万超再生回数 多くの親御さんに希望を届けました。

加えて成功事例が満載のリンク集を参考にしていただきたいと思います。当会のミッションに共感し、真剣にお子さんの不登校や引きこもりを解決したい方、ぜひ私たちと一緒に取り組みましょう。一緒にお子さんの未来を輝ける人生に切り開いていきましょう!時間は待ってくれません。不安を感じたその時が、解決への第一歩を踏み出すチャンスです。私たちと一緒にお子さんの未来を守りましょう!

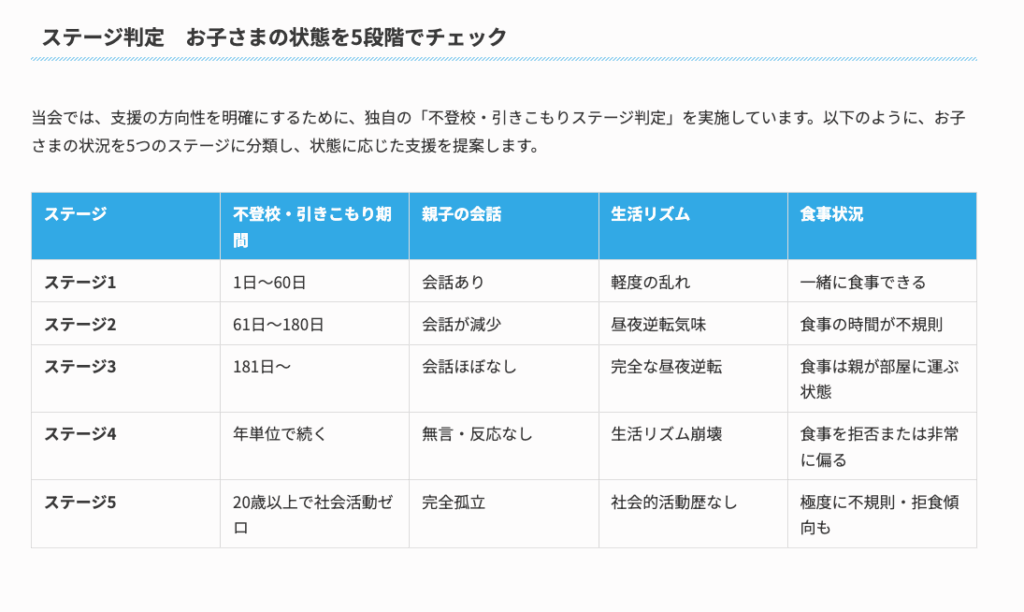

子どもの様子を見て、「これって本当に不登校?」「どこまで深刻なんだろう」と悩まれる保護者の方は多いものです。

そうした不安に対して、当協会では「不登校・引きこもりステージ判定表」を活用し、お子さんの状態を5段階で把握できるようにしています。

たとえば、ステージ1は「学校に行きたい気持ちがある」「勉強も興味がある」状態。

ステージ2になると、「行きたいけど怖い」「自信がなくなった」と自己否定が強くなり、感情の起伏が激しくなります。

さらに進んでいくと、ステージ3では昼夜逆転、無気力、引きこもりが始まり、会話や外出も減っていきます。

8月の相談データでは、ステージ1〜2の子どもが多く、特に「修学旅行には行きたい」「進学も考えている」という前向きな思いを持つ一方、「別室登校は嫌だ」「教室の空気が怖い」という心のブレーキが目立ちました。

こうした状態の子どもたちは、タイミングを逃さなければ、驚くほど短期間で回復する可能性があります。

一方で、見守るだけで対応が遅れると、あっという間にステージ3〜4へ進行してしまうこともあるのです。

お子さんが今どの段階にいるのかを正しく把握し、それに合ったサポートを選ぶこと。

それは、親ができる最も大切な支援です。

中学2年生のRくんは、部活内でのトラブルをきっかけに退部し、その後登校できなくなりました。

勉強意欲はあり、高校進学も希望していたものの、学校に行くことそのものに抵抗感が強くなっていました。

朝になると動けず、無言で布団にこもってしまう毎日。お母さんは「こんなに頑張ってきたのに、どうして…」と悩み、当協会にご相談くださいました。

ステージ判定では、Rくんはステージ1。つまり「気持ちはあるけれど、環境やきっかけが整っていないために動けない状態」でした。

そこでまず、担任の先生と連携をとり、登校する時間帯をずらして、朝の短時間だけ静かな教室で過ごせるように配慮。

また、目標設定も「授業を受ける」ではなく、「10分だけ学校にいる」という達成しやすい内容に変えました。

保護者には、子どもを評価する軸を「行けた・行けなかった」から「頑張ろうとした気持ち」にシフトしてもらい、家庭での声かけも見直していただきました。

支援開始から約3ヶ月後、Rくんは週3回の登校ができるようになり、その後は通常登校へと移行。無事に第一志望の高校にも合格し、新たな目標に向かって前向きに取り組んでいます。

「もうダメだと思っていました。でも、あのとき相談してよかったです」

そう語ったお母さんの安堵の表情が、とても印象的でした。

「うちの子、ずっといい子だったんです」

そう語ってくださったのは、中学1年生の娘さんが不登校になったお母さんでした。

きっかけは、友人関係のつまずき。少しずつ学校が怖くなり、教室に入れず、別室登校も拒否。いつしか「私なんか消えた方がいい」とつぶやくようになってしまいました。

お子さんは非常にまじめで感受性が強く、自分の気持ちを外に出すことが苦手なタイプ。自分を責め続け、心の中で「学校に行けない私はダメな子」と思い込んでいたのです。

当会では、同性の支援スタッフが家庭訪問を開始。最初は会話もなかった娘さんですが、「実は私も中学で不登校を経験したんだよ」というスタッフの一言に、

ふと目を見開き、小さな笑みを浮かべたことから変化が始まりました。

数週間にわたって定期的に訪問を続けるうちに、彼女は少しずつ自分の気持ちを言葉にできるようになり、週1日のフリースクール通学をスタート。その後、少人数制の高校へと進学し、今では自分の経験を活かして、後輩たちの相談相手にもなっています。

「うちの子、あのとき本当に救われました」と涙ぐんだお母さんの言葉は、私たちにとっても忘れられない一言です。

「学校に行きたくない」と言っても、その背景や心の状態は子どもによってまったく異なります。

親の直感や感情だけで対応してしまうと、かえって悪化することもあります。

たとえば、勉強意欲が残っている段階で「甘えている」と叱れば、子どもは自信を失い、無気力になります。

に、完全に無反応になった子に「見守っていればいつか…」と期待しても、時間だけが過ぎ、引きこもりが深刻化します。

当協会では40年以上の支援経験から、不登校・引きこもりの状態をステージ1〜5に分類し、それぞれに応じた具体的な対応方法を整備しています。

8月の相談でも、ステージ1〜2の家庭が最も多く、適切な支援を早期に始めたことで回復した事例が多数ありました。

特に東京都・埼玉県からの相談では、学校との連携による別室登校支援や、少人数制教室への転校、ピアサポートなどを取り入れたケースが効果的でした。

お子さんの状態を冷静に見極め、タイミングを逃さず支援を始めることで、半年以内に回復できる可能性は大きく広がります。

「そっとしておいた方がいいのではないか…」

そう考える保護者は多くいらっしゃいます。確かに、無理に登校を促したり、叱責したりするのは逆効果です。

しかし、「見守る」という言葉には、時に「何もしない」という意味が含まれてしまうことがあります。

実際に、8月の相談者の中には、「夏休み明けに学校に行けなかったが、様子を見よう」と支援を見送ったご家庭がありました。最初はステージ2でしたが、

2週間後には昼夜逆転、部屋から出ない状態に進行。最終的には支援再開となりましたが、そこには明らかに時間的ロスがあったとご家族も振り返っています。

もちろん、見守ることが悪いわけではありません。しかし、それが「孤立」や「放置」に変わってしまう前に、信頼できる第三者とつながっておくことが大切です。

お子さんにとっても、「話しかけられる大人がいる」という環境は、心の安心感につながり、変化への一歩を踏み出す力になります。

「転校したらこの子の人生終わりですか?」というご相談をいただくことがあります。

結論から言えば、決してそんなことはありません。

むしろ、「その子に合った環境に移る」というのは、よりよい未来に向かうための“戦略的な選択”です。

通信制高校、サポート校、フリースクール、少人数制クラス…。

今はさまざまな学びの選択肢があります。大切なのは、「子どもが無理なく通えるかどうか」「心が安定できるかどうか」。

実際、8月の相談でも「転学」「通信制高校」への希望が多くありました。特に、少人数制の教室で一人ひとりに丁寧に関わってくれる環境へのニーズが高まりました。

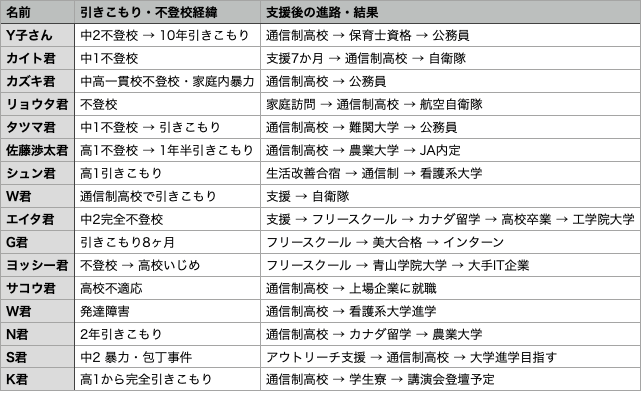

当協会でも、転校や通信制高校を通じて回復し、大学進学や公務員として社会に出ている子たちを多数見てきました。

進学先が変わることは「失敗」ではありません。

大事なのは、お子さんが再び「前を向けるようになるかどうか」です。

私たちがこれまでに支援してきた1万人以上の子どもたちのうち、最も早く回復したのは、ステージ1〜2の段階で行動したご家庭です。

逆に、「もう少し様子を見ます」「来月になったら…」と判断を先延ばしにしたご家庭ほど、ステージ3〜4へと進行し、回復までの期間が長期化する傾向にありました。

たとえば、10年間引きこもっていたY子さんは、最初の一歩を踏み出すまでに時間がかかりましたが、支援が入ったことで生活が整い、短大を経て保育士に、

そして今では公務員として地域の子どもたちを支える側に立っています。

私たちは、どんな状態であっても子どもには「変わる力」があると信じています。

けれども、その変化の“きっかけ”は、周囲の大人が与えるものです。

だからこそ、まずは一歩踏み出すことが大切なのです。

もし今、「このままでいいのだろうか」と悩んでいる方がいらっしゃれば、ぜひ不登校・引きこもりから回復した16人の成功事例をご覧ください。

同じように迷い、悩んだご家庭が、どのように変化し、未来を切り拓いていったのか——

きっと、お子さんと向き合うヒントが見つかるはずです。

▶ 成功事例はこちら:https://yoboukyoukai.com/seikou14/

「学校へ行きたくない」と口にしたお子さんは、今、心のどこかで助けを求めているのかもしれません。

それを「甘え」と捉えず、「サイン」として受け止めてください。

そして、親御さんが動いたその瞬間から、回復は始まります。

ステージ1での支援開始が、最短での社会復帰につながることは何度も証明されてきました。

8月の支援実績でも、早期に相談された家庭の多くが、次の一歩を踏み出し始めています。

「うちの子に限って」「まだ早いかも」と思わずに、今、行動することが未来を守る最善策です。

変わりたいと思っている子どもに、変わるための手段を。

私たちが全力でサポートします。

中学受験を頑張り抜き、晴れて中高一貫の私立校に進学したわが子——

順調に見えていたのに、ゴールデンウィーク明けに突然「学校に行きたくない」と言い出す…。

そんなご相談が、今まさに急増しています。

私・杉浦孝宣が出演した教育系YouTube番組「#pivot」では、

「中高一貫校進学後に不登校になった」というリアルな事例が多く寄せられ、大きな反響を呼びました。

▼【前編】不登校・引きこもりは9割解決できる!

スマホ・ゲーム依存対策/「見守り=放置」の落とし穴/重症度チェック付き

▶️ https://youtu.be/UjT1xHGcLO0?si=b8wo9Bu4CiqgQqh4

▼【後編】年齢別の対応法と立ち直りの3ステップ

同性の親の関わり方/学力の壁への向き合い方

▶️ https://youtu.be/qLQnFUBvG6M?si=ggFwi3Tky0QFcjWI

番組では、花まる学習会・高濱正伸先生とともに、

『もう悩まない!不登校・ひきこもりの9割は解決できる』をベースに、

親の具体的な関わり方、そして子どもの立ち直りのプロセスについて詳しく解説しています。

私たちははっきりと断言します。

“見守る”だけでは、子どもの未来は変わりません。親の行動こそが、未来を変える鍵なのです。

ぜひご視聴の上、ご家庭での対応のヒントにしていただければと思います。